Characteristic of S-wave Splitting of the 2017 Jiuzhaigou MS7.0 Earthquake Sequence

-

摘要: 采用质点运动判别法与偏振分析法相结合的方法,测定了四川九寨沟7.0级地震余震序列的S波分裂参数:快波偏振方向和慢波延迟时间,获得了6个台站S波分裂参数结果:位于余震密集区的L6202台有2个快波优势偏振方向(NNE向和近EW向),在主震后1个月其快波偏振方向为近EW向,随着余震的发生应力得到释放,其快波偏振方向调整为NNE向;L5111台无明显的快波优势偏振方向,体现了该区域复杂的地质结构和主震后应力调整作用;L5112台的快波优势方向为NNE向,与岷江断裂走向大体一致;位于余震密集区东侧的JZG台快波偏振方向为NW向,与塔藏断裂的走向一致;位于余震密集区南侧的L5110和L5113台的快波优势偏振方向为近EW向,与九寨沟区域应力场方向基本一致;各台站的归一化平均慢波延迟时间在1.2~5.0 ms/km范围内,L6202、L5112台的平均慢波延迟时间明显大于JZG、L5110台,反映出余震密集区的应力积累强于其他区域。Abstract: This paper combination aspect ratio method and the polarization analysis method to measure the S-wave splitting parameters of MS7.0 earthquake sequence occurred in Jiuzhaigou area, Sichuan Province: polarization direction of fast S-wave and the delay time of slow S-wave of the earthquake sequence. Finally, we got the S-waves splitting results at 6 stations, the results show: there are two dominant polarization directions (NNE and EW) of fast S-wave at stations L6202 in dense aftershock area. One month after the main-shock, with the stress release caused by aftershocks, the dominant polarization directions of fast S-waves at station L6202 adjusted from EW to NNE. Due to the complex geological structure of the area and the stress adjustment after the main shock, there is no obviously dominant polarization direction of fast shear waves at station L5111. The dominant polarization direction of fast S-waves is in NNE at station L5112, which is consistent with the strike of Minjiang fault. The dominant polarization direction of the fast S-waves is in NNE at station JZG, located in the eastern of the aftershocks dense area, which is consistent with the strike of Tazang fault. The dominant polarization directions of the fast S-waves are approximate EW, in agreement with the direction of the regional principal compressive stress, at stations L5110 and L5113 located in the southern of the aftershocks dense area. Furthermore, the time delay of slow S-wave is in the range of 1.2~5.0 ms/km. The time delay of slow S-wave at stations L6202 and L5112 is obviously more than at stations JZG, L5110, suggesting the stress accumulation in the dense aftershocks area is stronger than other area.

-

0 引言

在中上地壳介质中,普遍分布着因应力作用定向排列且充有流体的裂隙(EDA裂隙),其走向平行或大致平行于最大水平应力[1],导致地壳介质存在各向异性特征。大量的观测事实表明,S波在地壳各向异性介质中传播能观测到S波分裂现象,即S波分裂成2组速度不同、方向接近垂直的快S波、慢S波[1-3]。快S波偏振方向一般与区域最大主应力场或区域局部地质构造(断层)走向一致[4-7],慢S波延迟时间则受到介质中裂隙的物理特性和流体特性变化的影响,一定程度上反映了区域应力的变化特征,在大震前后其变化特征更明显[8-9]。因此,快S波偏振方向和慢S波延迟时间是分析地壳各向异性特征的2个基本参数。

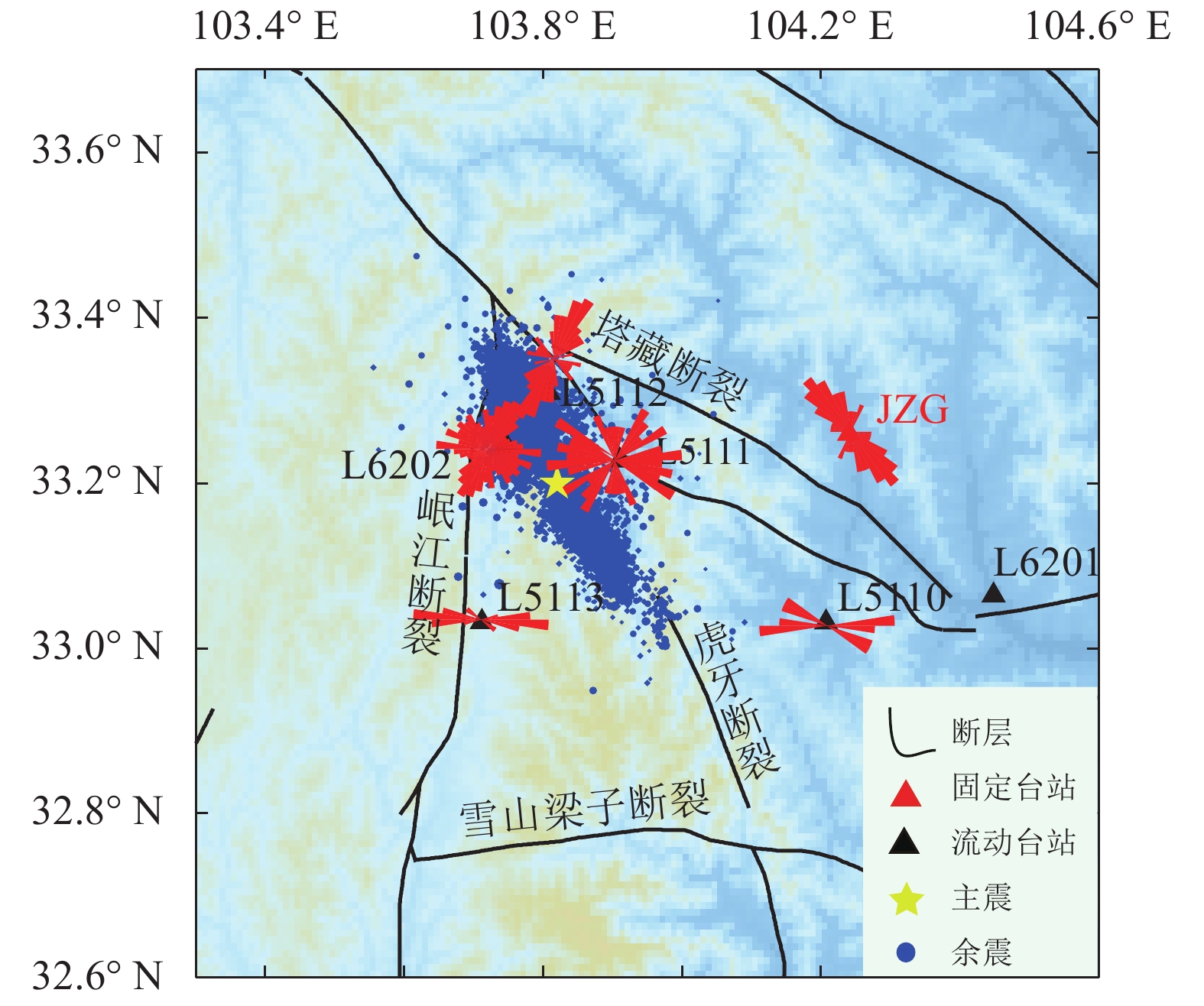

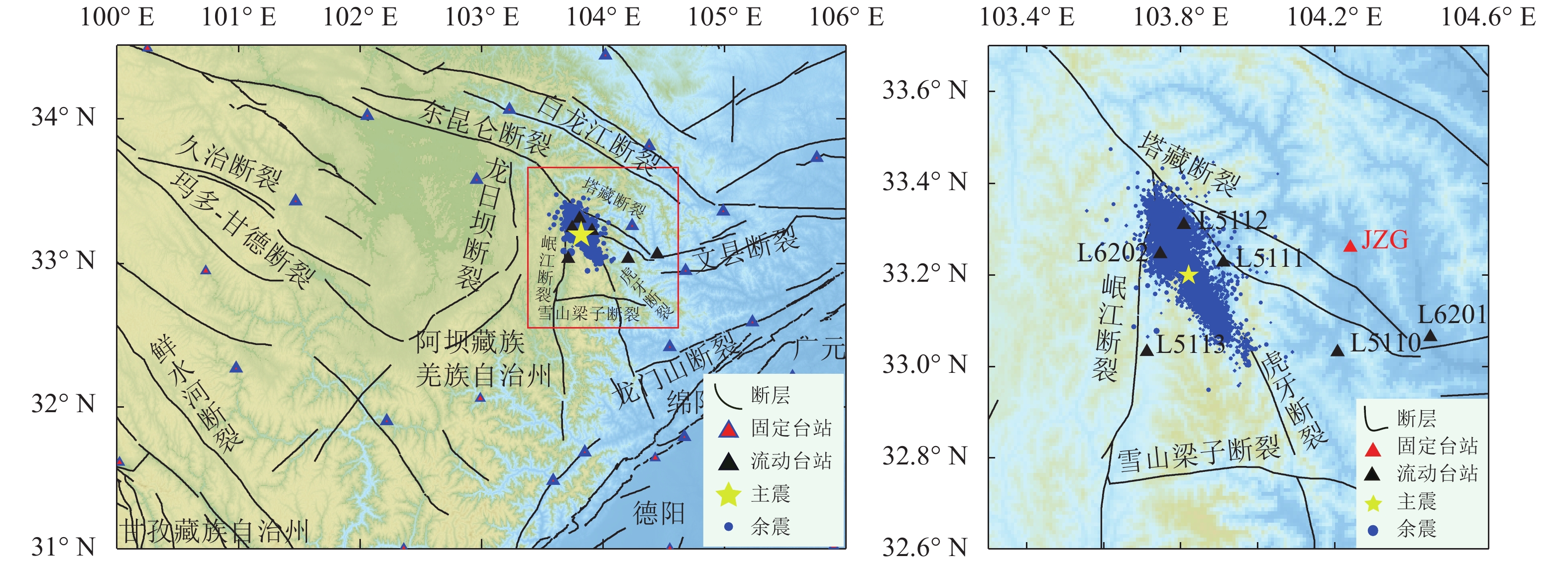

据中国地震台网中心测定结果,2017年8月8日21时19分四川省阿坝州九寨沟县(33.2°N,103.82°E)发生MS7.0地震(以下简称九寨沟地震),震源深度20 km。该地震发生在巴颜喀拉块体北部,位于东昆仑断裂、塔藏断裂与东部龙门山断裂的交汇处,为印度板块向欧亚板块的俯冲导致青藏高原向北东推移,次级巴颜喀拉块体向南东推挤背景下发生的一次强震。此次地震的震中位于岷江断裂、塔藏断裂和虎牙断裂附近。近NS向的岷江断裂为岷江隆起西边界的主控断裂,以逆冲为主兼走滑特征;近NW向的塔藏断裂位于东昆仑断裂东段和NNW向的虎牙断裂为岷山隆起东边界的主控断裂,均为左旋走滑断裂[10-12]。此区域地质构造复杂,晚第四纪活动强烈,历史地震频发,在地震震中周边200 km范围内,近百年共发生5级以上地震49次,距离最近的为1976年8月16日至8月23日,四川松潘-平武地区先后发生的7.2级、6.7级、7.2级3次强震[13]。这几次地震震源区的构造应力场最大水平主应力方向为近EW向[14-15],与GPS数据研究显示的该地区的水平速度场方向一致[16];震源机制结果表明:该地震为走滑型地震[17-19];双差定位结果显示,余震呈NWW向的条带状分布,北临塔藏断裂,南接虎牙断裂北端,主震位于余震中央[20]。根据余震震中分布、主震及余震震源机制解等,推测本次九寨沟地震及其余震的发震构造为位于岷江断裂与塔藏断裂之间的一条隐伏断裂上,断裂为左旋走滑属于东昆仑断裂东端的分支断裂之一或是虎牙断裂向北的延伸[14, 18, 21](图1)。

杨溢等[22]和刘莎等[23]分别利用九寨沟地震后3个月和1个月的数据研究了震源区台站S波分裂参数特征,分析了震源地壳应力场随时间的变化。本文拟延长观测时间,采用九寨沟震源区的1个固定台站(2013年至2018年6月30日)和6个流动台站(截至2018年6月30日)记录到的近万余条地震波形数据,采用质点运动判别法和偏振分析法测定各个台站的S波分裂参数(快波偏振方向、慢波延迟时间),分析其随时空的变化,以更好地反映震源区地震各向异性及应力场随时间的变化特征。

1 资料和分析方法

九寨沟地震发生后,甘肃省地震局和四川省地震局在震源区分别架设了2个(L6201、L6202)和4个(L5110、L5111、L5112、L5113)短周期流动台站,其频带范围为2 s~50 Hz,采样率为100 sps。其中,L5110、L5111和L5112台采用CMG-40TDE地震仪,L6201、L6202和L5113台采用GL-PS2地震仪。所有流动台站数据于2017年8月12日起,实时传输至四川地震台网中心。四川台网固定台站JZG为宽频带地震台站,其频带范围为60 s~50 Hz,采样率为100 sps,采用BBVS-60地震仪。本文收集到的1个固定台站2011年至2018年6月30日和6个流动台站截至2018年6月30日共记录的近万条余震数据,为本次S波分裂分析提供了充分的数据资料。

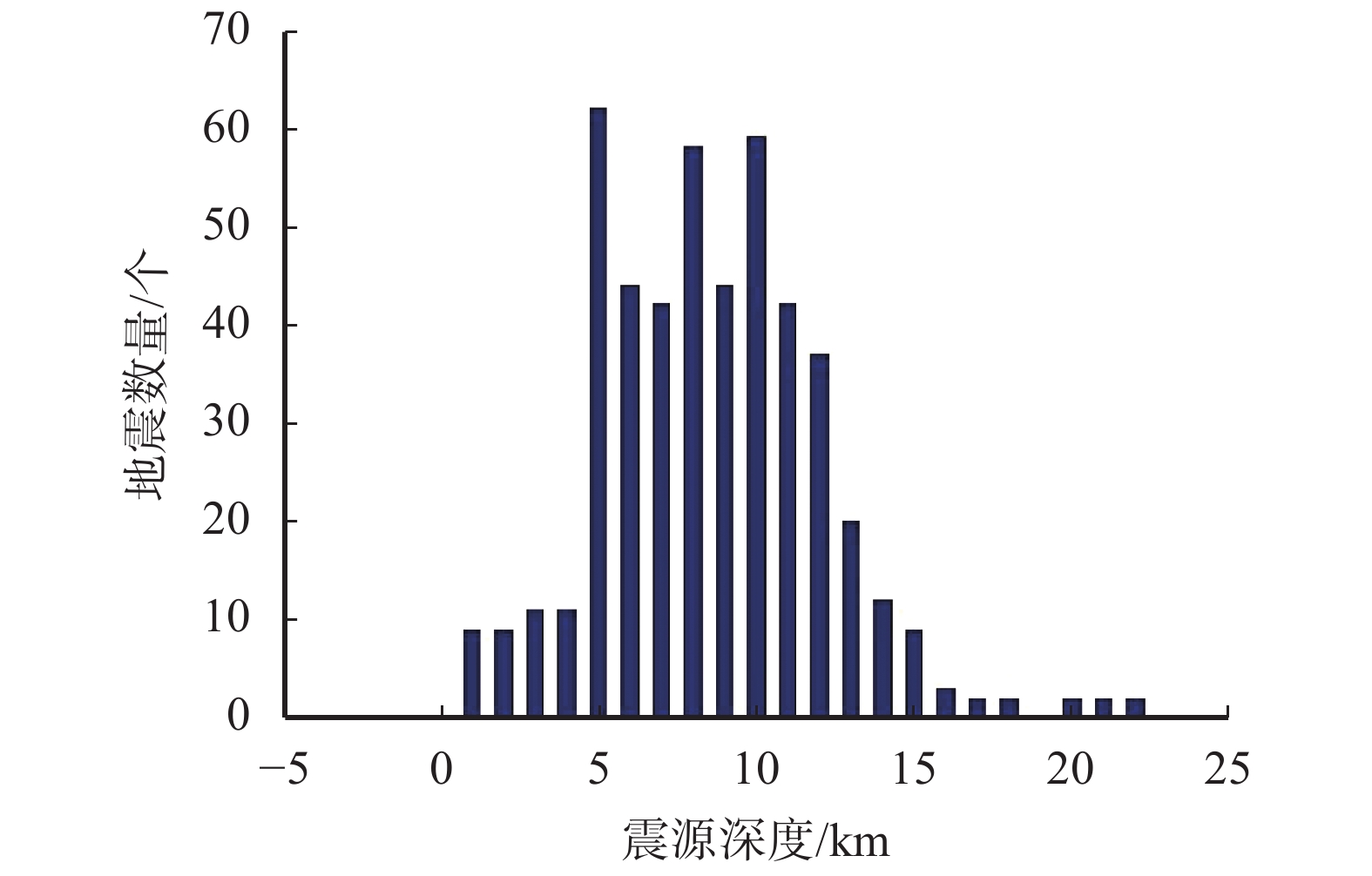

用于S波分裂分析的地震波形数据须满足在“S波窗”内,在该窗内的地震计记录到的S波和入射波的类型相似,否则观测到的S波相位和振幅将严重畸变,难以重建入射S波[24]。大量研究结果表明,对于泊松介质(泊松比为0.25),S波的入射角窗口约为35°[25],由于地表存在低速沉积层及地震波在地表入射时弯曲的波前面可能导致有效临界角扩大到45°~50°,统计结果显示,有效分裂事件震源深度主要分布在5~14 km(图2)。根据四川西部的分层速度模型[26]进行了计算,本文选择S波的入射角≤47°的地震波形数据进行分析。

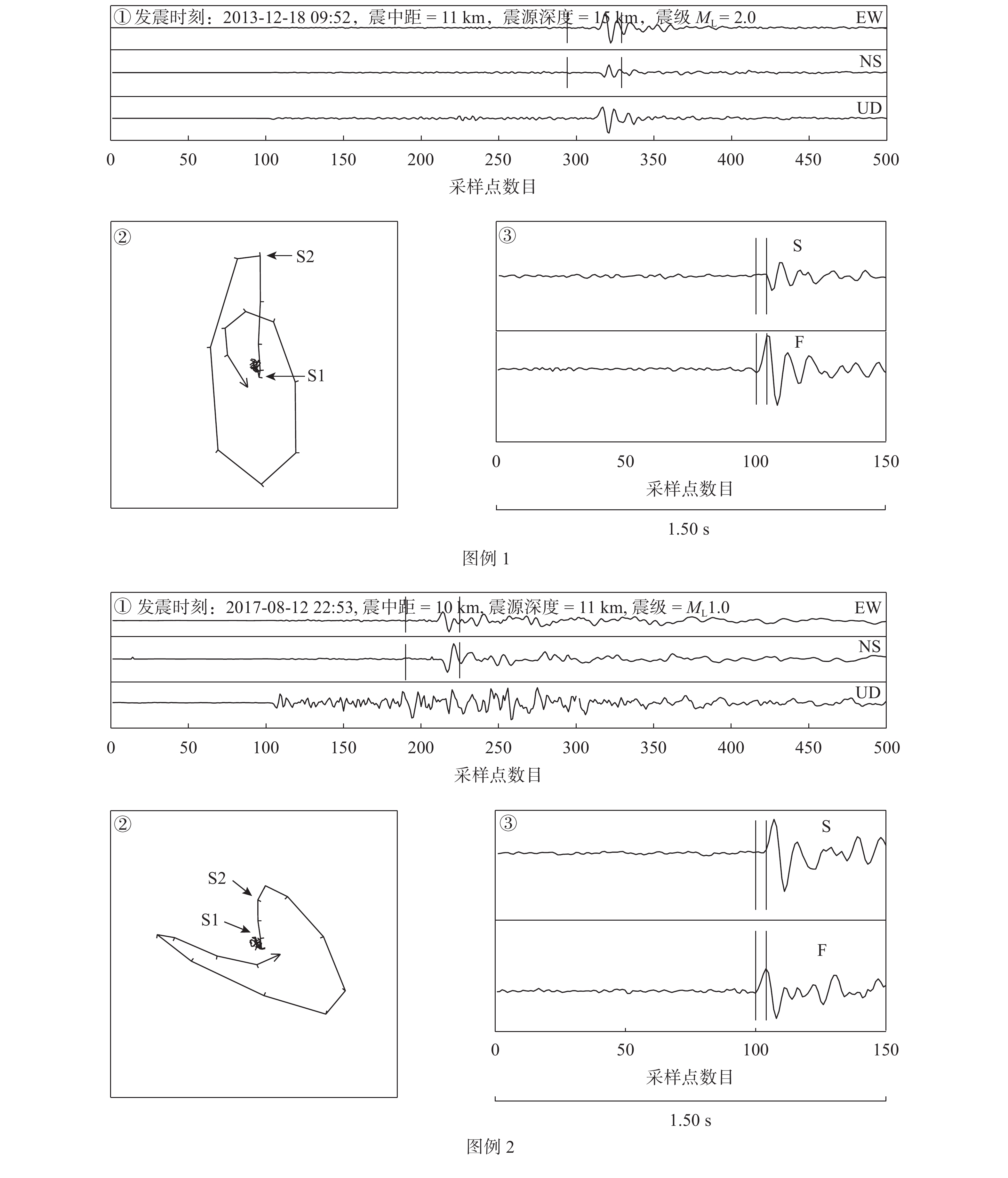

S波分裂分析的常用方法有偏振图分析法、相关分析法、质点运动判别法、地震图旋转分析法等,它们各具优势。通过偏振图分析法能够直观、全面地展示S波分裂现象,对S波分裂参数进行直观地检验[27]。本文通过偏振图分析法和质点运动判别法相结合测定S波分裂参数。S波到时读取精度对S波分裂分析结果影响较大,为了保证S波分裂结果的可靠性,计算S波参数时首先需挑选出“S波窗”内且到时清晰的地震数据,并重新读取S波的到时;然后,截取S波到时前20和后15共35个采样点的波形数据并画出该段波形的质点运动图(时间长度0.35 s),逐一挑选出线性或近线性的质点偏振图(图3),在此基础上,分别利用质点运动判别法与偏振图分析法测定S波分裂参数;最后,利用偏振图分析法对测定的S波分裂参数可靠性进行验证[9]。

2 结果以及讨论

使用1个固定台站(JZG)及6个流动台站(L5110、L5111、L5112、L5113、L6201、L6202)截至2018年6月30日记录到的大量余震事件中筛选出S波信噪比高且到时清晰的地震事件测定S波分裂参数,并利用偏振图分析法对每条结果进行验证,排除不合适事件,为保证S波分裂参数计算的可靠性,最后6个台站得到5条以上S波分裂结果。L6201台距余震区较远,无有效的S波分裂结果,L6202台S波分裂结果最多,为336条,L5112台S波分裂结果为53条,JZG台S波分裂结果为47条,L5113台S波分裂结果为31条,L5111台S波分裂结果为28条,L5110台S波分裂结果仅为5条。表1列出了各台站的S波分裂参数结果,包括快波偏振方向和归一化的慢波延迟时间。由于事件选取和S波分裂参数的计算方法不同,杨溢等[22]得到的有效分裂事件更多,但是研究结果与其基本相符。

表 1 6个台站的S波分裂结果台站代码 有效记录条数 优势偏振方向/

(°)快S波偏振方向标准差/

(°)慢S波延迟时间平均/

(ms·km−1)慢S波延迟时间标准差/

(ms·km−1)1 L6202 336 — — 4.1 1.8 2 L5111 28 — — 2.5 1.1 3 L5112 53 28 17 5.0 2.1 4 L5113 31 94 11 3.8 1.3 5 JZG 47 129 38 2.3 2.8 6 L5110 5 102 14 1.2 0.1 6个台站快波偏振方向以及位于台站“S波窗”内的地震方位分布见图4。其中,4个台站有1个明显的快波偏振优势方向,L6202台有2个快波偏振优势方向,L5111台未表现出明显的快波偏振优势方向;位于余震密集区内有3个台站(L6202、L5111、L5112),L6202台快波偏振优势方向为NNE向、近EW向,L5112台的快波偏振优势方向只有一个为NNE向,而L5111台没有明显的快波偏振优势方向;位于余震密集区南侧的L5113台和东南侧的L5110台的快波偏振优势方向均为近EW向;位于余震密集区东侧较远位置的JZG台仅有一个快波偏振优势方向即NW向。

慢波延迟时间除受到地震波传播路径中地壳介质的各向异性程度影响外,还受其在地壳中传播距离的影响。因此,为了消除由于地震波传播距离而产生的影响,采用归一化的处理方法计算出单位距离的慢波延迟时间,即以ms/km来表示每千米的时间延迟大小。通过归一化处理后的延迟时间结果表明,6个台站的延迟值均大于1.0 ms/km,最大是L5112台,为5.0 ms/km。

2.1 快波偏振方向的空间分布特征及随时间的变化

快波偏振优势方向与地壳介质中定向排列的微裂隙的走向一致,能够反映出当地主压应力的方向[28]。九寨沟地震发生在NS走向、逆冲为主的岷江断裂,近NW向、左旋走滑为主的塔藏断裂和NNW走向、左旋走滑为主的虎牙断裂的交汇地带[29]。将6个台站的快波偏振方向分布于构造背景中,呈现出空间分布特征(图5),并选取S波分裂结果在50条以上的L6202、L5112台以及跨越主震前后的JZG台,分析其快波偏振优势方向随时间的变化特征(图6)。位于余震密集区内的3个台站L6202、L5112和L5111中,L5112台快波偏振优势方向突出为NNE向,与其靠近的岷江断裂的走向大致相同;L6202台有2个突出的优势偏振方向,近EW向和NNE向;L5111台没有明显的优势偏振方向,但从图4清楚地看出,位于该台站第3象限地震的偏振优势方向为NNE向,第4象限的地震优势偏振方向为NWW向,这些表明L6202台和L5111台的快波偏振受到区域主压应力场和断层的共同影响。JZG、L5110、L5113台是位于余震密集区外的3个台站,位于余震密集区东侧的JZG台快波偏振优势方向为NW向,该方向与塔藏断裂的走向一致;L5113、L5110台其快波偏振优势方向为近EW向,该方向与区域主压应力方向一致,体现出受区域应力场控制各向异性的特征。除L5111台无明显的快波优势偏振方向以外,其余5个台站的快波偏振优势方向与杨溢等[22]的研究结果基本一致。

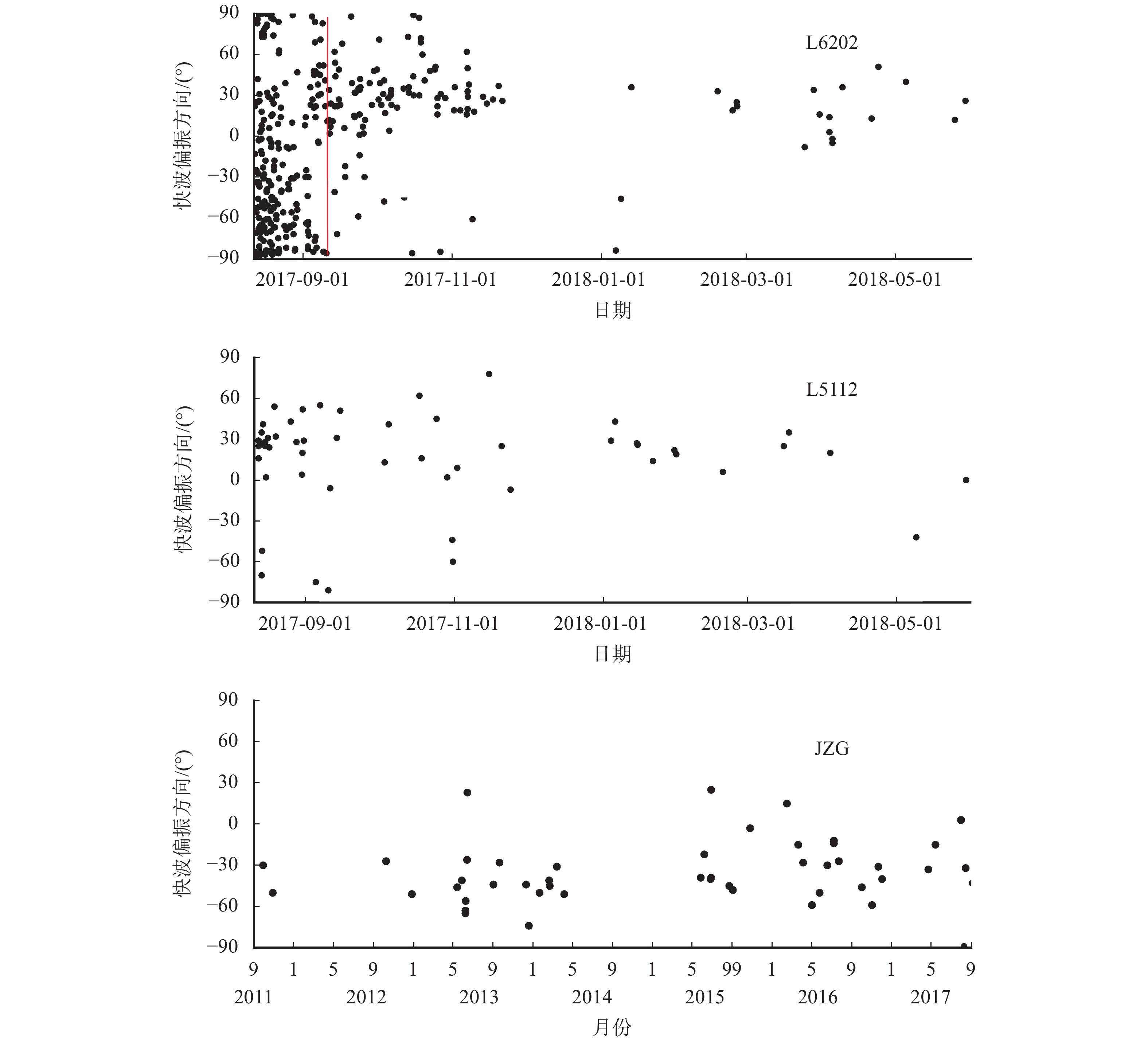

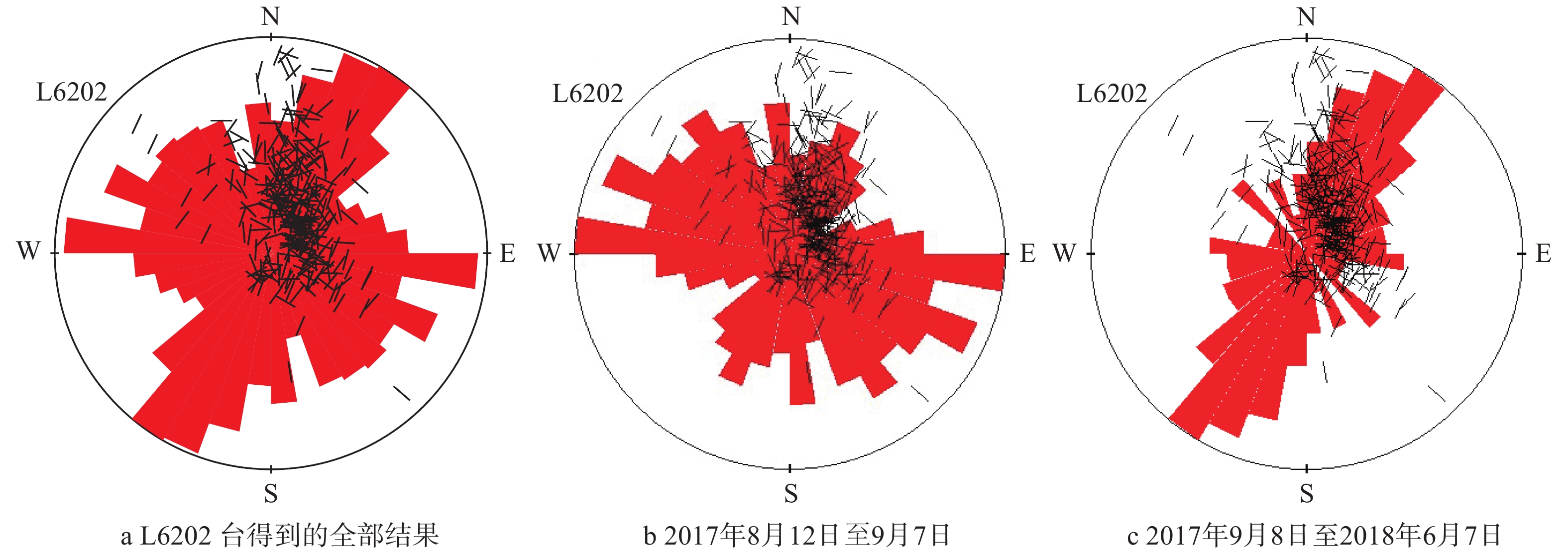

L6202台和L5112台位于余震密集分布区域内,更加靠近发震断层,L5112台快波偏振优势方向突出为28°,而L6202台有2个快波偏振优势方向,分别为近EW向和NNE向。图6给出了L6202、L5112台站快波偏振方向随时间的变化,明显观测到快波偏振方向在主震发生后的一个月内呈现出较凌乱状态。为了进一步分析L6202台快波偏振方向随时间的变化,绘制了分时段等面积玫瑰图(图7),2017年8月12日至9月7日快波优势偏振方向为近EW向,而20117年9月8日—2018年6月7日时间段内快波偏振方向变为NNE,由于主震及余震的发生导致应力的释放和调整,该台站的快波偏振优势方向逐渐调整为NNE向,在主震后的30天前后趋于集中并与岷江断裂的走向一致。杨溢等[22]也在主震后的第27天左右观测到L6202台的快波偏振方向发生变化,与本文的L6202台的结果一致。L5112台的快波偏振优势方向仅为NNE向而无EW向,这可能反映了九寨沟地震孕育过程中应力在发震断层积累同时受控于发震断层,导致断层东部的应力积累效应小于西部[22]。从图6还是能够看出L5112台的快波偏振方向在地震发生初期稍显离散,但随着时间的推移很快又趋于集中。

2.2 慢波延迟时间变化特征

慢波延迟时间不仅对地壳中的微裂隙密度,还对其几何形态都较为敏感,所以它能一定程度地反映出地壳介质中应力分布特征[24, 30]。根据统计结果(表1),位于余震密集区的L6202、L5112两个台站慢波延迟时间平均值为4.1 ms/km、5.0 ms/km,L5111台慢波延迟时间平均值为2.5 ms/km,其余3个台站L5113、JZG、L5110的慢波延迟时间平均值分别是3.8 ms/km、2.3 ms/km和1.2 ms/km。从统计结果来看,L6202、L5112台的慢波延迟时间的平均值明显大于远离余震区的JZG台和L5110台。由于慢波延迟时间能反映区域应力的变化特征,从而反映出不同区域应力积累的强弱,这与杨溢等[22]观测到的慢波延迟时间结论相同。

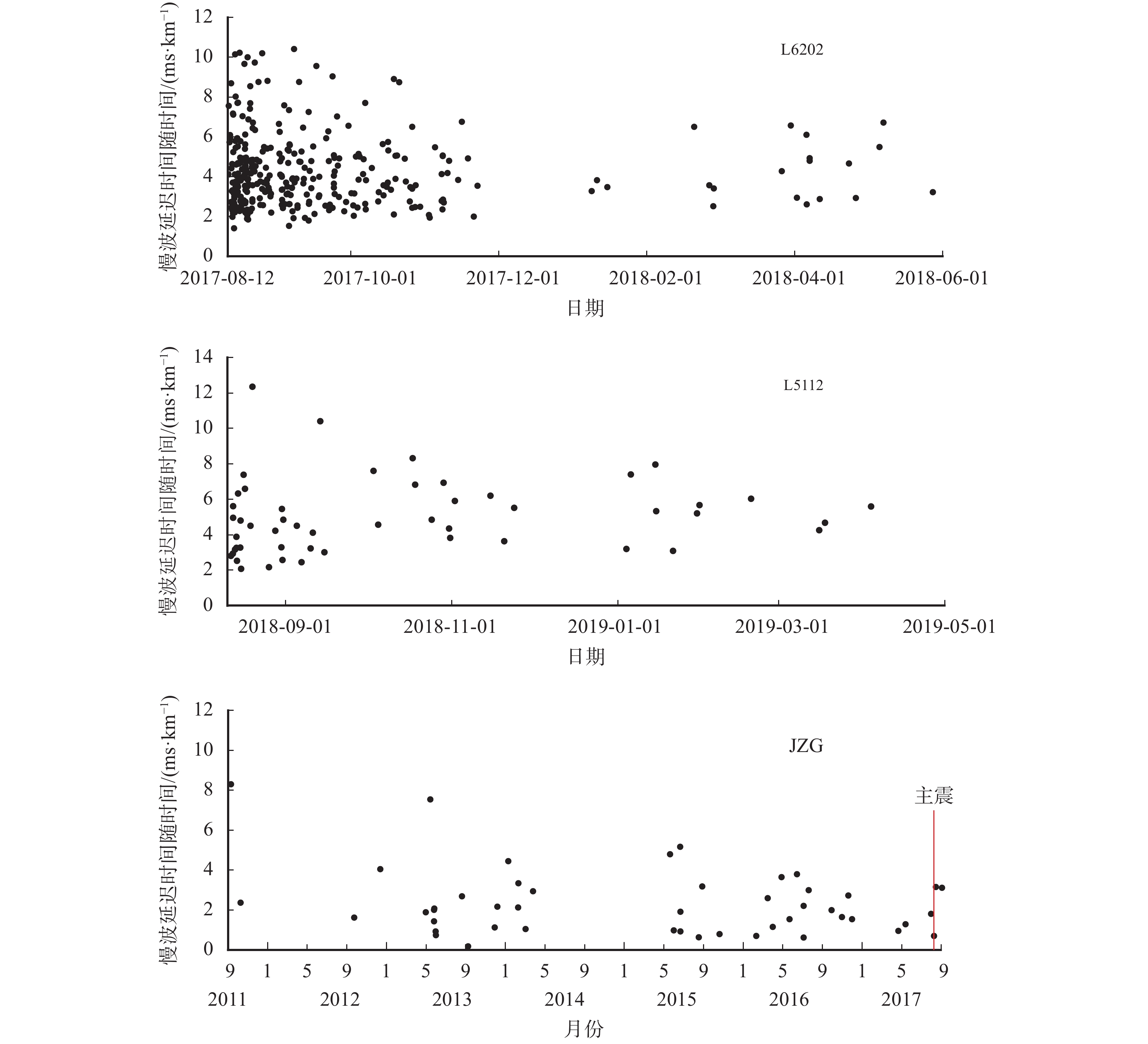

选取慢波延迟时间结果在50条以上的L6202、L5112台以及所选地震数据跨越主震前后的JZG台进行分析。从图8中可以看出,位于余震密集区的L6202、L5112台的归一化慢波延迟时间在主震发生后的一段时间里相对较大,最大值达到11.1 ms/km和12.3 ms/km,随着时间的推移余震不断发生,应力得到释放和调整,其值逐步减小并稳定在6.0 ms/km左右;JZG台是震区附近跨越主震的固定台,根据记录到的地震波形数据,计算S波分裂参数共得到47条结果,但是主震后的S波分裂参数有效结果仅为3条,其慢波延迟时间随时间并无明显变化,其值基本在4.0 ms/km以下,表明由于距震源区较远,受九寨沟地震应力积累和调整作用影响较小。

3 结论

本文利用九寨沟地震震源区的1个固定台(JZG台)和6个流动台站记录的地震波形数据,采用质点运动判别法与偏振分析法相结合计算S波分裂参数,最终得到6个台站的S波分裂参数结果大于5条。该结果反映了震源区S波分裂的时空变化特征,得到以下结论。

1)位于余震密集区内的3个台站L6202、L5112和L5111,在L6202台观测到快波偏振优势方向发生了明显的变化,主震后短时段内观测到快波偏振方向出现紊乱现象,1个月后趋于平稳;主震后1个月内的快波偏振优势方向为近EW向,而2017年9月8日至2018年6月7日时间段内快波偏振优势方向变为NNE。这表明了主震后震源区的应力发生了紊乱,随着余震的不断发生应力快速恢复到稳定状态,这一现象在L5112和L5111台没有观测到。

2)快波偏振优势方向出现了明显的空间变化,JZG、L5110、L5113台是位于余震密集区外的3个台站。位于余震密集区东侧的JZG台快波偏振优势方向为NW向,与塔藏断裂的走向一致,体现出受断裂结构控制各向异性的特征;位于余震密集区南侧和东南侧的台站L5113、L5110,其快波偏振优势方向为近EW向,与区域主压应力方向一致,体现出受区域应力场控制各向异性的特征。

3)位于余震密集区的L6202、L5112两个台站慢波延迟时间平均值为4.1ms/km、5.0 ms/km,L5111台慢波延迟时间平均值为2.5 ms/km,其余3个台站L5113、JZG、L5110的慢波延迟时间平均值分别是3.8 ms/km、2.3 ms/km和1.2 ms/km。L6202、L5112的慢波延迟时间的平均值明显大于远离余震区的JZG台和L5110台,由于慢波延迟时间能反映区域应力的变化特征,这也反映出不同区域应力积累的强弱。

致谢 甘肃省地震局、四川省地震局参与地震流动应急观测成员为本文提供了宝贵的波形资料;四川省地震监测中心编目全体人员提供了观测报告和地震目录;四川省地震局陈天长研究员和审稿专家为本文提出了宝贵的意见和建议,作者在此一并表示感谢。

-

表 1 6个台站的S波分裂结果

台站代码 有效记录条数 优势偏振方向/

(°)快S波偏振方向标准差/

(°)慢S波延迟时间平均/

(ms·km−1)慢S波延迟时间标准差/

(ms·km−1)1 L6202 336 — — 4.1 1.8 2 L5111 28 — — 2.5 1.1 3 L5112 53 28 17 5.0 2.1 4 L5113 31 94 11 3.8 1.3 5 JZG 47 129 38 2.3 2.8 6 L5110 5 102 14 1.2 0.1 -

[1] Crampin S, Atkinson B K. Microcracks in the Earth's crust[J]. First Break, 1985, 3(3): 16-20.

[2] 张永久, 高原, 石玉涛, 等. 四川区域地震台网的剪切波分裂研究[J]. 地震学报, 2008, 30(2): 123-134. doi: 10.3321/j.issn:0253-3782.2008.02.003 [3] 常利军, 丁志峰, 王椿镛. 2010年玉树7.1级地震震源区横波分裂的变化特征[J]. 地球物理学报, 2010, 53(11): 2613-2619. [4] 高原, 郑斯华, 王培德. 海南省东方地区1992年小震群剪切波分裂研究[J]. 地球物理学报, 1996, 39(2): 221-232. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1996.02.009 [5] 丁志峰, 武岩, 王辉, 等. 2008年汶川地震震源区横波分裂的变化特征[J]. 中国科学 D辑: 地球科学, 2008, 38(12): 1600-1604. [6] 石玉涛, 高原, 张永久, 等. 松潘-甘孜地块东部、川滇地块北部与四川盆地西部的地壳剪切波分裂[J]. 地球物理学报, 2013, 56(2): 481-494. doi: 10.6038/cjg20130212 [7] 太龄雪, 高原, 刘庚, 等. 利用中国地震科学台阵研究青藏高原东南缘地壳各向异性: 第一期观测资料的剪切波分裂特征[J]. 地球物理学报, 2015, 58(11): 4079-4091. [8] 刘莎, 吴朋, 杨建思, 等. 2012年6月24日宁蒗-盐源MS5.7地震的剪切波分裂探讨[J]. 地震学报, 2015, 37(5): 787-795. doi: 10.11939/jass.2015.05.007 [9] 吴朋, 陈天长, 赵翠萍, 等. 2013年芦山MS7.0地震序列S波分裂特征[J]. 地震学报, 2016, 38(5): 703-718. doi: 10.11939/jass.2016.05.005 [10] 周荣军, 蒲晓虹, 何玉林, 等. 四川岷江断裂带北段的新活动、岷山断块的隆起及其与地震活动的关系[J]. 地震地质, 2000, 22(3): 285-294. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2000.03.009 [11] 陈长云, 任金卫, 孟国杰, 等. 巴颜喀拉块体北东地区现今水平运动与变形[J]. 地震, 2012, 32(4): 73-82. doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2012.04.008 [12] 赵小麟, 邓起东, 陈社发. 岷山隆起的构造地貌学研究[J]. 地震地质, 1994, 16(4): 429-439. [13] 闻学泽, 杜方, 张培震, 等. 巴颜喀拉块体北和东边界大地震序列的关联性与2008年汶川地震[J]. 地球物理学报, 2011, 54(3): 706-716. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2011.03.010 [14] 杨宜海. 用地震震源机制和各向异性研究青藏高原东缘动力学特征[D]. 成都: 成都理工大学, 2017. [15] 魏娅玲, 蔡一川. 四川地区地震震源机制解及震源深度特征——以中等强度地震为例[J]. 地震工程学报, 2018, 40(S1): 6-17. [16] 庞亚瑾, 程惠红, 张怀, 等. 巴颜喀拉块体东缘形变及九寨沟地震孕震环境数值分析[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4046-4055. doi: 10.6038/cjg20171030 [17] USGS. M6.5-36 km WSW of Yongle, China[EB/OL]. (2017-08-08)[2018-02-12]. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000a5x1/executive.

[18] 易桂喜, 龙锋, 梁明剑, 等. 2017年8月8日九寨沟M7.0地震及余震震源机制解与发震构造分析[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4083-4097. doi: 10.6038/cjg20171033 [19] 任俊杰, 徐锡伟, 张世民, 等. 东昆仑断裂带东端的构造转换与2017年九寨沟MS7.0地震孕震机制[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4027-4045. doi: 10.6038/cjg20171029 [20] 房立华, 吴建平, 苏金蓉, 等. 四川九寨沟MS7.0地震主震及其余震序列精定位[J]. 科学通报, 2018, 63(7): 649-662. [21] 杨宜海, 范军, 花茜, 等. 近震全波形反演2017年九寨沟M7.0地震序列震源机制解[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4098-4104. doi: 10.6038/cjg20171034 [22] 杨溢, 常利军. 2017年九寨沟MS7.0地震震源区横波分裂变化特征[J]. 地球物理学报, 2018, 61(5): 2088-2098. doi: 10.6038/cjg2018M0174 [23] 刘莎, 梁锋, 郑钰, 等. 利用剪切波分裂研究四川九寨沟MS7.0地震震源区的地壳应力场[J]. 地震学报, 2019, 41(1): 46-56. doi: 10.11939/jass.20180043 [24] Crampin S. A review of wave motion in anisotropic and cracked elastic-media[J]. Wave Motion, 1981, 3(4): 343-391. doi: 10.1016/0165-2125(81)90026-3

[25] Booth D C, Crampin S, Evans R, et al. Shear-wave polarizations near the North Anatolian Fault–I. Evidence for anisotropy-induced shear-wave splitting[J]. Geophysical Journal International, 1985, 83(1): 61-73. doi: 10.1111/j.1365-246X.1985.tb05156.x

[26] 赵珠, 张润生. 四川地区地壳上地幔速度结构的初步研究[J]. 地震学报, 1987, 9(2): 154-166. [27] MacBeth C. S波分裂研究中几种算法的比较[J]. 梁慧云, 译. 地球物理学进展, 1992, 7(4): 75-82. [28] 高原, 郑斯华, 周蕙兰. 唐山地区快剪切波偏振图像及其变化[J]. 地球物理报, 1999, 42(2): 228-232. [29] 徐锡伟, 陈桂华, 王启欣, 等. 九寨沟地震发震断层属性及青藏高原东南缘现今应变状态讨论[J]. 地球物理学报, 2017, 60(10): 4018-4026. doi: 10.6038/cjg20171028 [30] Booth D C, Crampin S, Lovell J H, et al. Temporal changes in shear wave splitting during an earthquake swarm in Arkansas[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1990, 95(B7): 11151-11164. doi: 10.1029/JB095iB07p11151

-

期刊类型引用(1)

1. 黄春梅,吴朋,李大虎,王宇航,林向东. 2019年四川长宁M_S6.0地震序列S波分裂变化特征. 地震学报. 2021(03): 303-320+260 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: