Focal Depth Analysis Based on Jiangsu Seismic Network in South Yellow Sea Area

-

摘要: 针对南黄海地区地震空间分布及地震构造的区域性特点,选取2013—2018年江苏测震台网记录到的52次南黄海地区的地震事件,采用日常定位方法(即单纯形、HypoSAT和LocSAT)分别在iasp91及华南速度模型下对其震源深度进行重新定位分析。结果表明:在对南黄海地震进行深度测定时,随着空隙角增大,几种参数配置下的深度测定值的稳定性均有所减小,单纯形法对速度模型依赖程度相对较小,但与空隙角大小关联更为密切;两种模型下,LocSAT定位结果均无明显优势深度,且受震相因素影响明显,HypoSAT方法适用范围相对较宽,计算结果稳定,配置iasp91模型则更适合于南黄海地震的震源深度测定。Abstract: In this paper, 52 earthquakes recorded by the Jiangsu Seismic Network from 2013 to 2018 in the South Yellow Sea area are relocated using three types of locating methods: Simplex algorithm, HypoSAT, LocSAT according to the spatial distribution of earthquakes and regional characteristics of seismic structures under the iasp91 and south China velocity models. The results show that the stability of the source depth decreases with the increase of the gap angle. Simplex algorithm is less dependent on the velocity model, but more closely related to the gap angle. Under the two models, LocSAT results have no obvious dominant depth and are significantly affected by seismic phase factors. The HypoSAT method has a relatively wide application range and stable calculation results. Under the iasp91 model, it is more suitable for the determination of the source depth of the south yellow sea earthquake, which can meet the needs of the current daily work.

-

Keywords:

- Jiangsu seismic network /

- South Yellow Sea area /

- focal depth

-

0 引言

震源深度与地震学的各领域都有密切联系。自1912年Geiger提出地震定位的方法以来,众多学者对地震深度测定的研究取得了长足的进步。随着研究的深入,测定震源深度的方法越来越多。目前,国内外在地震深度定位方法大体上可分为两类:一类是走时定位法,如使用直达P波、反射P波、sPn与Pn的走时差等来测定震源深度;另一类是地震波形反演法[1]。虽然震源深度难以精确测定,且地震学中测定震源深度所采取的方法不尽相同,其测定的结果及意义也有差异,但通过对比各种方法测定的震源深度结果,可能会对改善测定精度有较好的效果[2]。

用波形反演法来测定震源深度使用较多,但波形计算具有复杂性,不适于常规的日常分析编目工作。基于地震到时的震源深度定位方法已经广泛应用在国内外的地震分析软件中,其优点是震相到时易拾取,对于近震且台站密集的区域,精度较高,当然其局限性就是要求地震台站间距离较小[1]。前人研究表明,当最小震中距小于1.4倍震源深度时,基于走时方法定位的震源深度精度较高[3]。而国内大陆地震的普遍深度主要为10 km左右,而多数地区的台站间距大于20 km,因此依靠地震台网的地震速报无法提供精度较高的震源深度,甚至在正式产出的地震目录中,震源深度也是精度最差的地震参数之一,甚至一些地震目录中缺失震源深度信息[4]。

中国海域宽广,沿海地区经济迅速发展,对减轻沿海及近海地震灾害的需求也日益迫切。中国近海及邻区处于太平洋板块与欧亚板块之间的洋-陆过渡带上,构造环境复杂,也是多地震灾害区。近海的渤海湾、台湾海峡以及台湾东侧的海沟等都属于强地震活动区。有些海域虽不属于强震区,但地震活动水平也很高,如南黄海等[5]。南黄海地区位于东亚大陆边缘,中国东部沿海地震活动较为活跃的地区之一,历史上中强震频发,1990年以来多次被中国地震局确定为地震重点危险区和重点监视区[6]。地震预测预报研究需要了解地震孕育发生的深部环境和条件,提高该区域震源深度测定精度具有实际意义。但是由于海洋地震大多发生在海底,且大陆台网的地震仪器都布设在陆地上,想要提高海洋地震的定位精度更加困难[7]。在日常工作中,常常需要对海域地震进行深度校正后再重新定位,以获得相对准确的地震深度参数。

1 研究区域构造及地震活动性

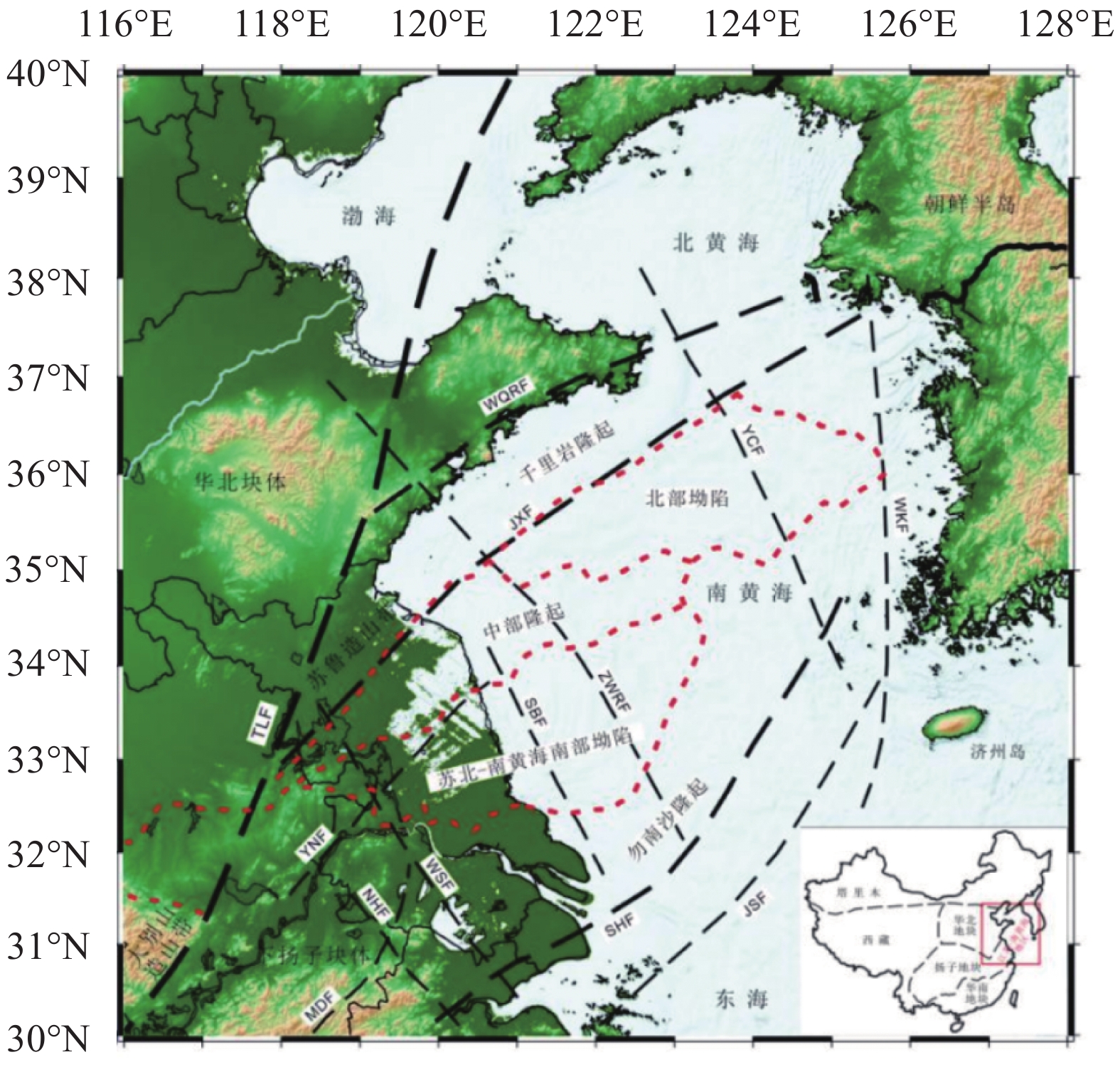

南黄海地区地震活动特性及孕震构造环境的深入研究具有非常重要的现实意义。南黄海地区独特的地质地貌格局和活动断裂体系是地震发生的潜在原因,在菲律宾海板块斜向俯冲和印度-欧亚大陆碰撞的水平挤压力联合作用下,该区域5级以上地震的震源机制多显示出明显的走滑性质。多期构造运动和漫长的地质演化历史造成了黄海地区复杂的地质构造(图1)。南黄海区域内断裂构造比较发育,由南向北依此分布了多条深断裂:南黄海断裂、嘉山-响水断裂、泅阳-连云港-千里岩-开成深断裂以及五莲-青岛-海州深断裂。复杂的活动断裂构造及深部孕震环境,决定了南黄海南、北凹陷及其交汇区域是中强以上地震活动高发区[8]。近20年以来,在南黄海下方曾发生过1998年ML5.0地震和2003年ML 5.1地震。

![]() 图 1 黄海地区构造区划及主要断裂[8]

图 1 黄海地区构造区划及主要断裂[8]众多学者采用了不同的方法对南黄海地区的地震活动性开展了研究。谢华章研究了该区域的地震活跃期、幕划分及其发展趋势[9];汪素云等指出黄海地区历史地震活动呈现较为明显的分区性,南黄海地震带向北有一中等强度的地震带直达山东半岛,往西和扬州-铜陵地震带相接,南黄海地震带的地震活动明显强于相邻的两个地震带[10]。另外,在区域深部构造研究方面,彭艳菊等研究表明地壳厚度过渡区和布格重力异常在空间分布上与南黄海地区强震构造带存在明显的对应关系[11];谢卓娟等根据历史地震资料对南黄海地震震级和时间的关系进行了统计,分析了该区地震活动的时间分带性[12]。在区域地质上,江苏陆区和南黄海海域的基底同属于华南下扬子地块[13]。近年来,随着地震观测台网的发展和监测技术的提高,弥补了部分海域监测的空白,累积了大量完整性较好的数据资料,对南黄海地区构造背景和地球物理场有了更好的认识,为该区域的地震活动性研究积累了丰富的基础资料。

2 定位方法及速度模型

经国内外专家研究可知,影响地震定位精度的因素有:台网(站)的空间分布情况;精确识别用于定位的震相,即定位震相到时的量取精度;选择的地壳速度模型的正确性;地震仪器的工作情况;选取的定位方法等[14]。其中,震相量取误差具有随机性,用于定位台站分布的均匀性不能完全保证,现有速度模型的精确度还有待于进一步提高,各种定位方法也因其不同的理论原理对定位精度也有着很大的影响。因此只能尽可能减小误差,并根据台网实际情况来确定采用何种方法提高定位精度。

2.1 定位方法

目前,日常工作采用的地震定位方法,主要是基于Geiger在1912年所提出利用多个地震台站P波与S波到时的方法。该方法通过对多个台站观测到时拟合,目标函数是走时误差,从而反演求解发震时刻和震源位置。在此基础上,采用了不同的迭代反演方法,包括单纯形、牛顿法、全局搜索、遗传算法、概率反演等各种非线性算法,并发展了一系列的地震定位程序,单纯形法、HypoSAT、LocSAT都已得到普遍应用,在各个测震台网日常的速报和地震编目工作中得到广泛验证。

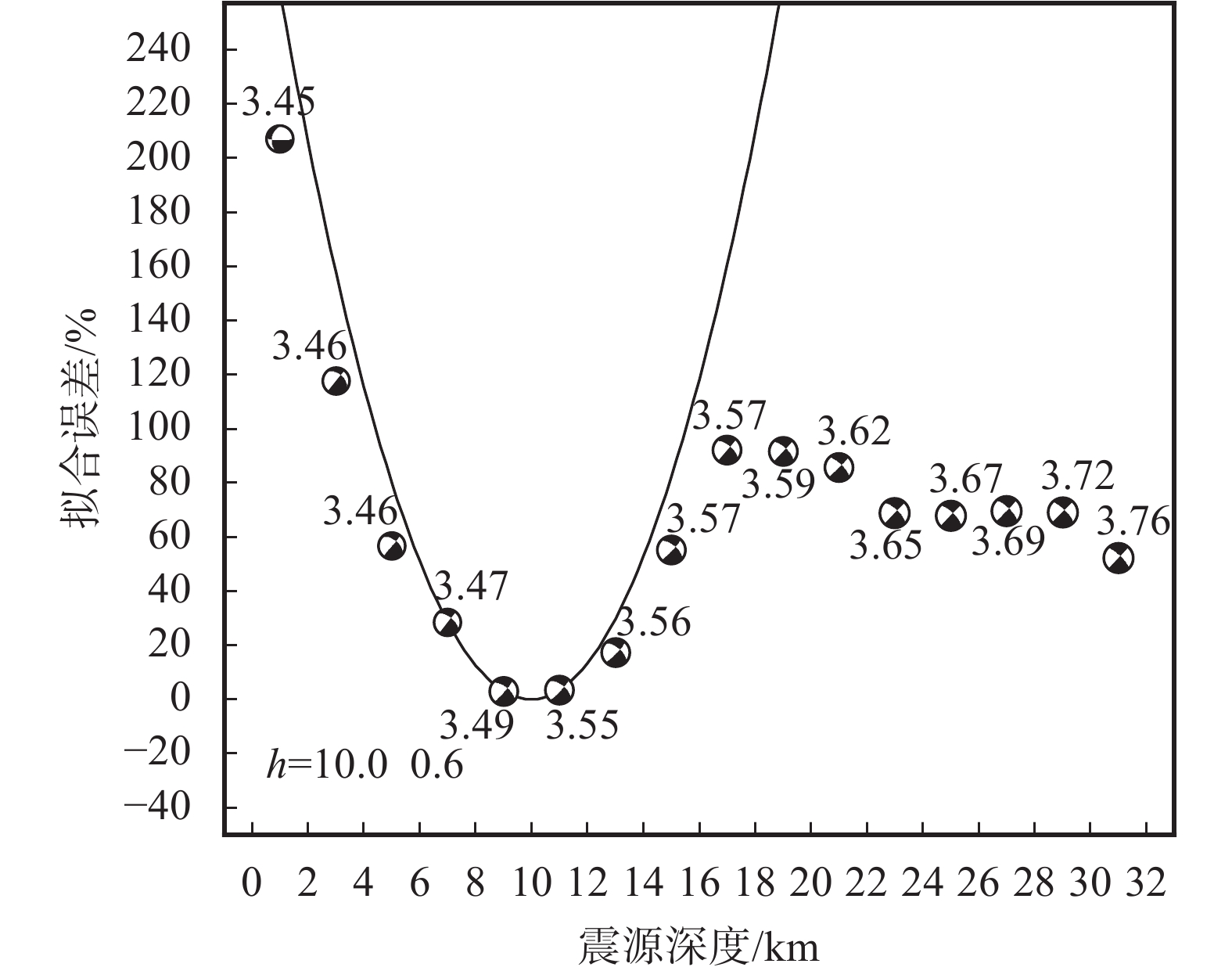

经过国内外专家的研究发现,深度震相(sPL、sPg、sPmP和sPn等)定位法可获得较高精度的震源深度,但一般都只在其特定的震中范围和条件下才能得到[4]。例如,sPL震相在30~50 km有较高概率出现。南黄海地震多发于远海,与网内地震不同,台站包围的并不好,震中距通常较大。深度震相sPn在震中距300~1 000 km范围内出现较多,但由于振幅较小、特征较弱、受噪声和尾波影响大,导致南黄海区域地震只有少数台站勉强可以识别出来,且震相到时读取误差较大。CAP方法可以较好地改善速度模型差异造成定位影响[15],在江苏测震台网实际工作中发现该方法对于M3.5以下的南黄海地震,由于信噪比较低等因素,求解出的震源机制可靠性不高,仅有极少量可以达到产出要求,如2017年04月07日ML3.8南黄海地震深度拟合结果(图2)。近年来,南黄海地震以小震偏多,因此波形反演法几乎无法应用于日常研究工作。基于上述因素,针对研究区域地震空间分布及地震构造的区域性特点,分别采用以下3种方法进行震源深度测定。

2.1.1 单纯形法

单纯形法是Nelder和Mead在1965年提出的,方法是用n+1个顶点在n维空间中构成一个多面体。进一步依据单纯形的运算规则,计算出各个顶点的函数值,进行比较,然后确定顶点的优劣后接着计算新点[16]。采用反射(P1R)、扩展(P1E)、收缩(P1S)、压缩(P1C)4种计算方法,改变顶点中用较好的顶点代替差的顶点,这样不断地优化,使顶点值单纯形地向着使目标函数最小的方向移动,达到精度后最终获得最优解。但是不给出水平或垂直向误差估计。

2.1.2 LocSAT

该方法利用小型地震台阵和单个地震台站的数据进行地震定位。地震定位也可以利用台阵或三分向地震单台给出的震中方位角,其中引入了方位角对地震位置坐标的偏导数。该方法将台站与震源的方位角和地震波震相到达地震台的视速度作为地震定位的输入参数,参与了震相到时数据的定位。

2.1.3 HypoSAT

HypoSAT定位方法适用于近震及远震,能给出反演深度,或固定深度反演可采用全球模型ISAP91、AK135等或者水平分层速度模型[17]。HypoSAT定位的优越性在于直接应用了IASPEI标准震相,减少使用地方走时表带来的康拉德面和莫霍面不连续反射的影响。该方法在定位过程中采用了更多的观测数据,除走时和方位角等参数外,还使用了射线参数及震相之间的到时差等,从而解决震源深度的确定问题。目前,江苏台网编目工作即采用该方法。

2.2 速度模型

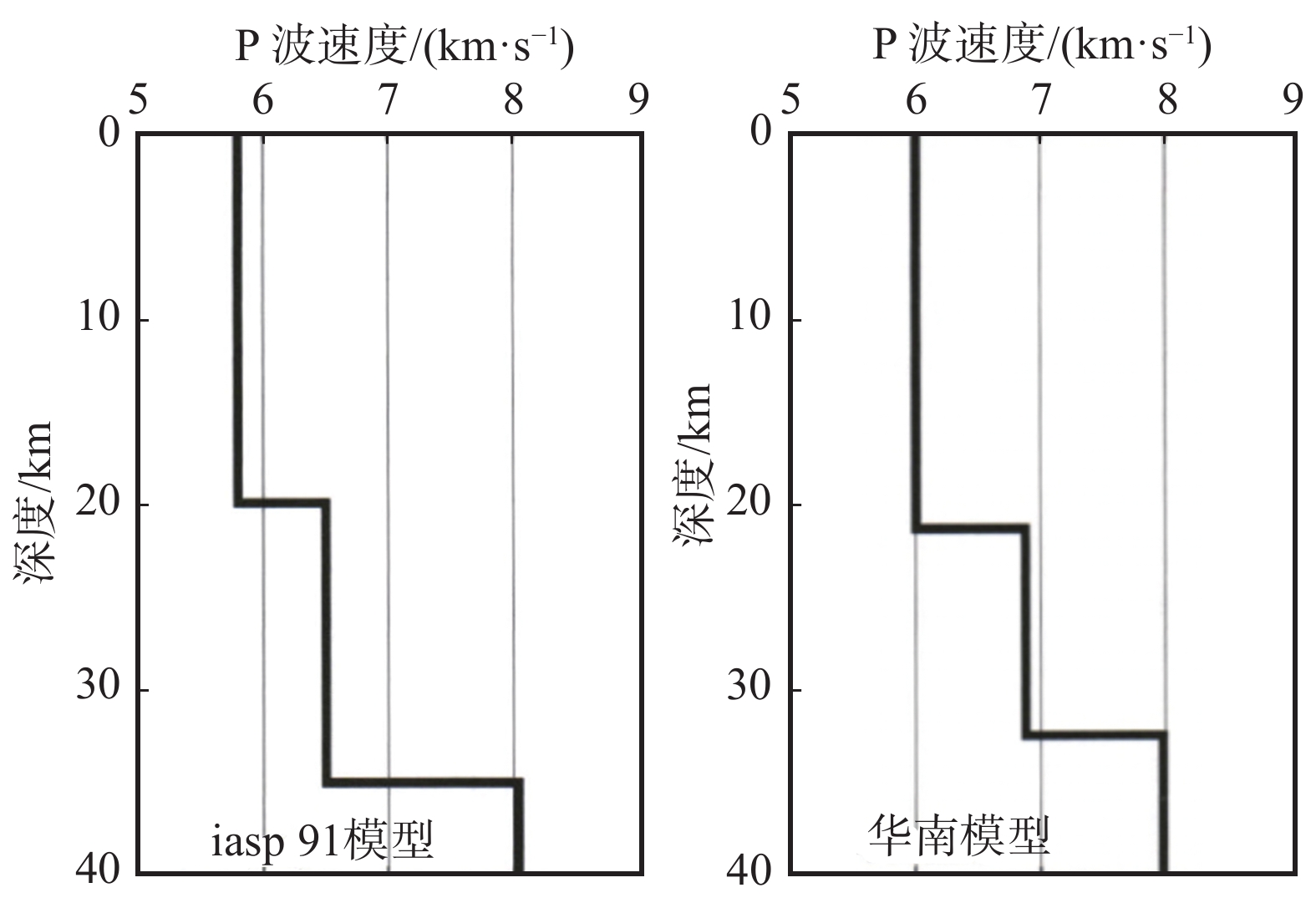

地震定位的质量也依赖于速度模型的适用性,特别是影响了震源深度的精度参数。就区域地质而言,江苏陆区和南黄海海域的基底同属于华南下扬子地块,几条大型断裂带从陆地自然延伸至海域,作为主要的边界断裂控制了该区地震活动特征[18];地形结构较为复杂,尚无精确的区域走时模型。邻近江苏的山东及安徽台网均采用范玉兰等[19]利用华南地区天然地震和人工爆破资料获得的两层平均速度模型—华南模型,并在震源深度测定上有良好的效果[20]。而iasp91模型为江苏台网采用速度模式,在日常定位中效率较高[21]。

为使定位结果更严谨更有可比性,本文分别选取了华南走时模型以及iasp91全球走时模型(图3)进行研究。为研究速度模型及定位方法等因素对研究区域震源深度测定的影响,分别计算了6种参数(表1)下的结果进行对比分析。

表 1 定位结果参数参数编号 定位方法 速度模型 1(江苏台网编目结果) HypoSAT ispa91模型 2 HypoSAT 华南模型 3 单纯形 ispa91模型 4 单纯形 华南模型 5 LocSAT ispa91模型 6 LocSAT 华南模型 3 资料选取及预处理

3.1 江苏测震台网概况

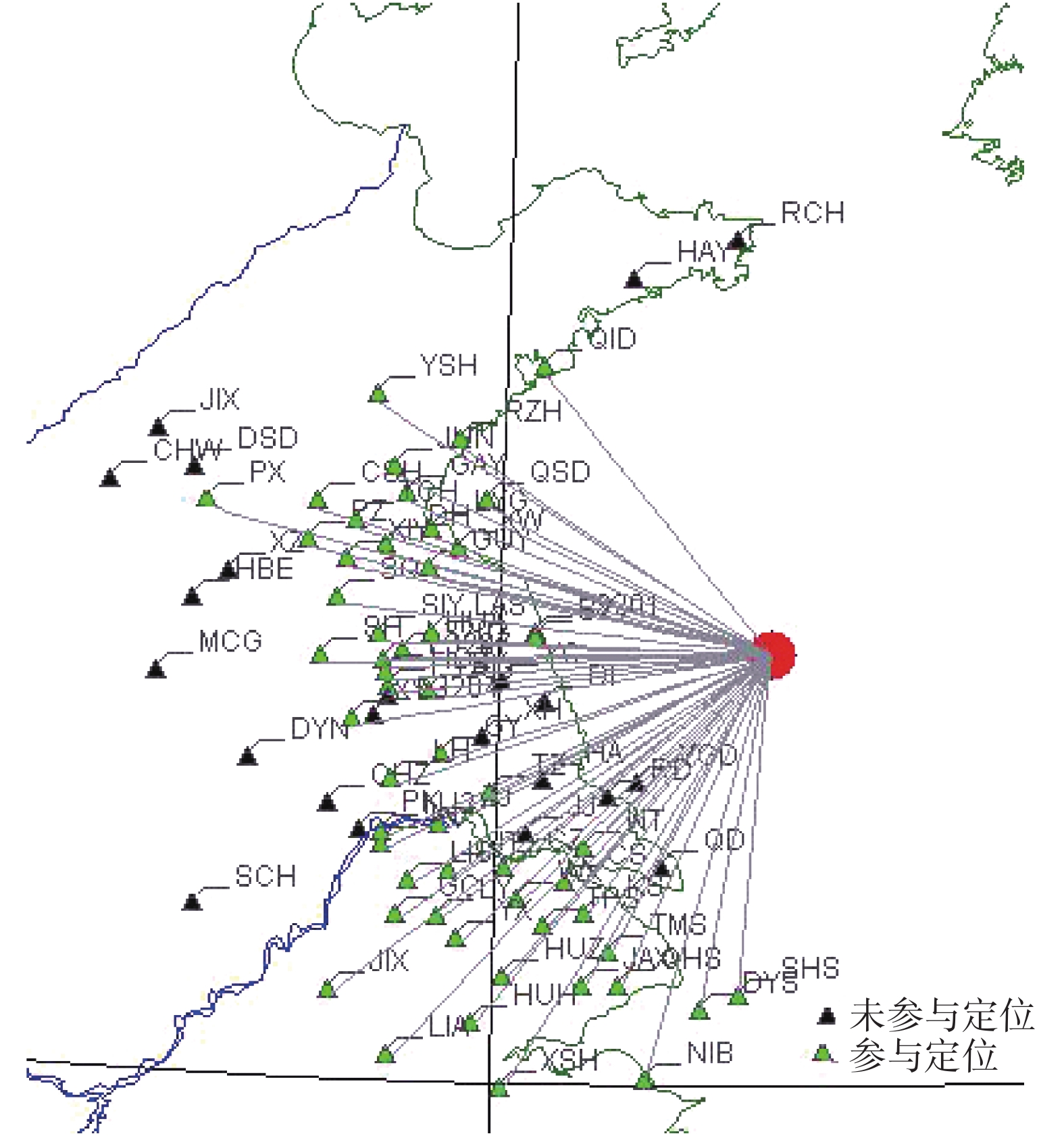

江苏测震台网现由3个国家台站、41个区域台站组成,另外从中国地震台网中心实时波形数据流服务器接收相邻5省32个台站的实时波形数据,其中包含山东、浙江部分沿海台站,在现有台站布局(图4)的情况下对于震中位置位于南黄海的地震已达到最大监测能力。其中,苏南、苏北地区地震台站较密集,苏中沿海地区因覆盖层较厚松散沉积,地震台站以井下观测为主。江苏及邻区地震多分布在5~20 km范围内的中、上地壳[13],由于台间距远大于震源的深度,少量的地震水平变化就会影响震源深度的精度。因此对于震中基本上都位于网外的南黄海地震,对其震源深度测定影响因素进行研究可在一定程度上改善定位精度,以期对区域构造等方面研究提供帮助。

3.2 资料收集及预处理

2013—2018年研究区域范围内共发生116个天然地震事件,对逐个事件的记录波形质量进行检查,对地震资料进行预处理。按照中国局制定的《测震台网运行管理细则》中规定,选取同时符合震级ML1.5以上、定位精度为Ⅰ类、有5个以上台站能清晰记录到波形的近震事件作为研究对象。经过筛选,得到发生于南黄海地区的52个地震波形作为研究事件(表2)。

表 2 研究所用地震目录序号 发震时刻 经度/°E 纬度/°N 深度/km 震级ML 空隙角/(°) 序号 发震时刻 经度/°E 纬度/°N 深度/km 震级ML 空隙角/(°) 1 2015-01-29 00:30:12.7 123.5 32.8 5 3.4 283.2 27 2018-03-11 03:00:23.9 121.2 34.8 5 3 215.9 2 2015-06-09 13:51:03.0 121.5 34.9 19 2.9 202.5 28 2018-04-14 06:13:56.2 121.2 34.7 10 3.2 184.5 3 2015-12-18 22:39:16.2 121.9 32.7 5 2.6 285.6 29 2018-04-28 15:35:14.1 121.2 34.7 10 3 199.2 4 2015-12-24 16:57:37.0 121.7 34.6 9 3.5 169.1 30 2018-05-04 02:04:09.5 122.3 34.3 10 3.1 238.6 5 2016-04-02 23:35:45.8 122.5 34.4 30 3.9 181.9 31 2018-05-10 19:33:36.9 123.8 32.4 14 4 291.9 6 2016-05-09 18:54:16.6 123.4 31.3 26 3.7 284.4 32 2018-05-16 03:52:47.9 120.8 35.0 14 2.7 184.3 7 2016-06-12 21:27:09.3 122.2 32.4 10 2 267.2 33 2018-05-24 13:34:33.0 120.8 34.9 10 2.1 185.7 8 2016-06-13 00:28:32.1 122.2 32.4 7 2.3 288.3 34 2018-05-29 14:38:27.2 123.7 32.3 9 4.2 274.6 9 2016-08-23 14:51:44.3 121.0 35.3 11 2.8 197.8 35 2018-06-15 11:32:09.0 120.5 34.9 5 2.2 165.4 10 2016-11-03 18:58:20.1 121.0 34.4 25 3.2 285.7 36 2018-06-15 11:57:28.2 120.6 34.9 6 2.3 169.4 11 2016-12-25 03:06:42.7 122.7 33.5 5 2.9 254.6 37 2018-06-15 12:12:18.3 120.6 34.8 7 2.2 230.8 12 2017-01-23 19:25:02.3 121.5 33.0 14 1.9 272.0 38 2018-07-06 04:45:22.4 121.9 32.8 14 3.9 162.0 13 2017-02-07 06:46:39.8 120.6 35.2 12 2.1 211.0 39 2018-07-15 08:03:20.8 120.9 34.2 7 2.5 243.6 14 2017-02-13 09:10:00.7 121.3 34.7 5 2.7 305.0 40 2018-07-23 17:26:29.4 123.8 32.3 15 3.6 315.0 15 2017-02-20 22:47:06.9 123.9 32.5 5 3.5 317.0 41 2018-08-11 21:57:03.4 123.2 31.8 10 3.4 256.9 16 2017-03-15 03:54:40.4 121.8 35.0 19 2.1 292.3 42 2018-08-12 00:06:32.8 123.3 31.8 10 2.4 334.0 17 2017-04-07 12:37:15.3 123.7 32.3 8 3.8 310.9 43 2018-08-13 04:55:25.7 122.6 31.4 8 2.1 278.5 18 2017-07-25 00:20:42.1 123.2 31.8 10 3.1 280.0 44 2018-08-18 07:32:00.0 122.3 32.3 10 2.5 258.3 19 2017-08-02 00:32:56.7 122.6 31.4 7 2.6 242.0 45 2018-09-08 20:31:08.0 121.8 32.8 5 3.4 200.5 20 2017-08-22 02:34:01.9 121.1 34.7 5 3.4 180.0 46 2018-11-01 14:02:24.5 122.0 33.3 10 3.2 235.6 21 2017-09-05 09:54:40.8 122.8 31.6 10 2.8 258.8 47 2018-11-08 14:28:48.7 121.1 34.7 7 2.3 217.2 22 2018-01-17 17:56:54.1 121.2 34.8 5 2.7 210.0 48 2018-11-08 16:03:11.5 121.0 34.7 10 2.4 272.9 23 2018-01-21 10:05:06.1 121.2 34.8 5 2.4 283.0 49 2018-11-10 02:30:59.4 122.2 32.7 10 2.3 287.9 24 2018-02-10 22:28:13.7 121.1 34.8 9 2.4 277.0 50 2018-11-27 05:27:34.2 122.5 32.1 4 3 281.6 25 2018-02-11 06:59:34.3 121.3 34.8 15 2.2 81.3 51 2018-12-08 10:19:35.7 121.8 34.4 10 2.7 311.9 26 2018-03-09 11:05:52.1 121.2 34.8 5 3.4 244.3 52 2018-12-13 23:44:30.6 122.7 33.7 5 3.8 224.5 4 定位结果分析

采用MSDP地震分析软件对震中分布于南黄海地区的52次地震进行重新定位,得到地震基本参数,并进行深度误差分析。由于震相的拾取与定位的准确性密切相关,故每个地震在定位前,均按照中国地震局产出的正式观测报告,对震相一一进行了复核。对同一个地震事件,尽可能使用相同区域的台站及震相到时数据,以保证结果的可靠性(图5)。

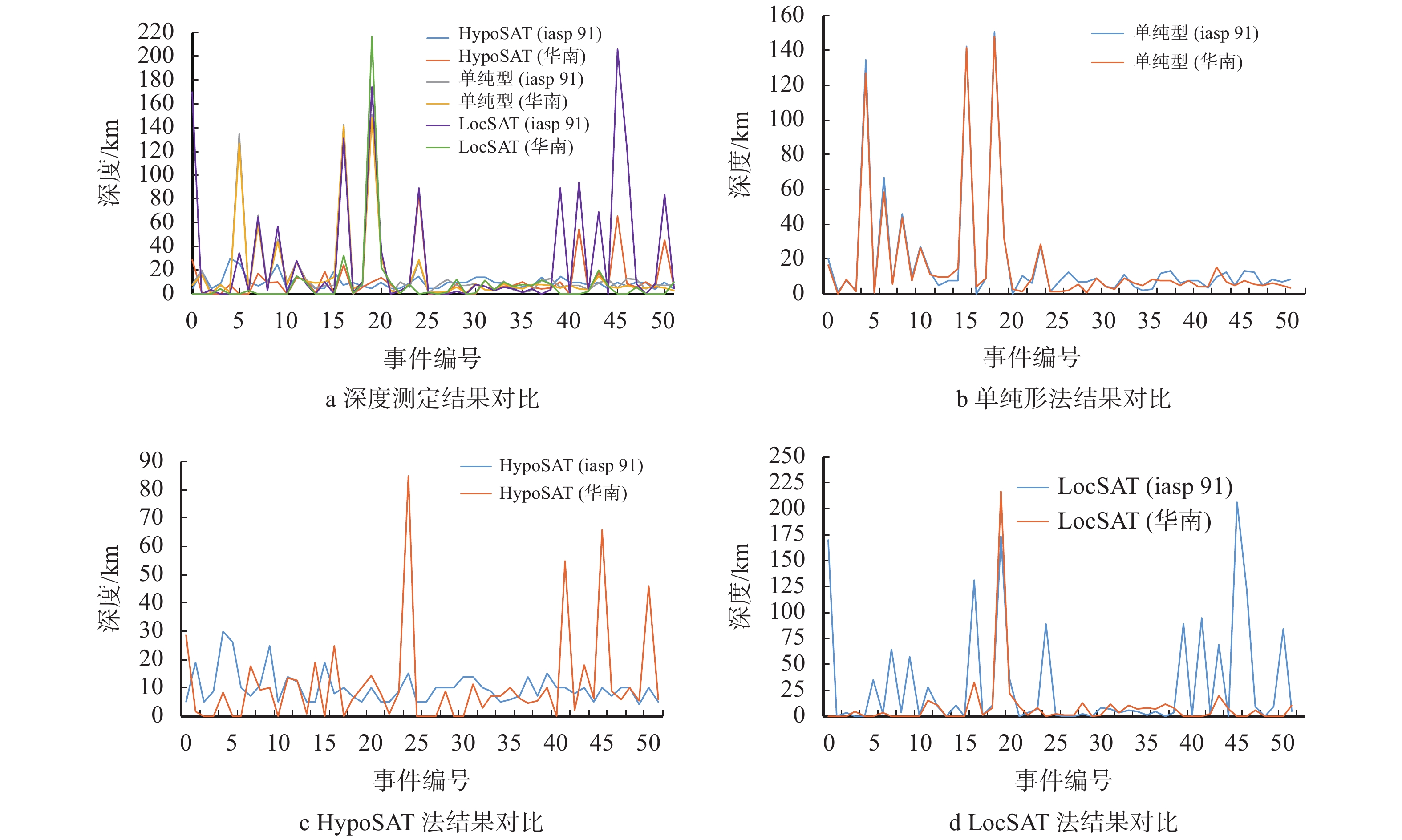

4.1 不同定位方法测定结果对比

图5a中,20号地震及46号地震在单纯形法、LocSAT法的定位深度达到了一两百千米。分析认为,由于这两个地震事件仅有Pg、Sg震相参与定位,造成深度偏离较大,不符合区域地质实际情况,该现象在一定程度上反应出直达波对深度参数掌控能力较弱。HypoSAT定位方法深度结果偶尔出现0 km,LocSAT法在iasp91模型和华南模型下定位深度为0的比例分别为25%、42.3%。分析认为,当多震相组合测定的震源深度结果不同时,均值将介于不同震相测定的震源深度值之间;当参与深度定位的震相越多,且其均值相同,则综合获取的震源深度误差将越小;但当一些可使震源深度值远离真值的震相参与定位,测定结果将远离真值,甚至出现深度为负的现象,这尽管减小了震源深度测定误差区间,但却拉偏了真值的数值。基于上述原因,导致单震相对深度测定的结果偏离真值很大范围,多震相参与定位时偶尔会出现0 km的深度值。

从图5b~5d中可以看出,单纯形法、HypoSAT两种方法定位地震均能算出地震序列的震源深度结果,LocSAT定位方法对部分地震出现无法定位的现象,可通过调整震相后得到改善。其中,单纯形法在参与定位的台站相同时,对同一个地震事件反复定位,定位得到的震源的深度有变化,但变化范围小于0.3 km。当采用不同速度模型时单纯形定位结果相差较小,平均差值约为1.1 km。而华南模型的HypoSAT结果不如iasp91模型下稳定,两者平均差值在10 km左右,分析认为可能与算法定义有关:单纯型方法为非线性算法,按照一定规则朝目标函数最小的方向进行全局搜索,从而给出最优解;LocSAT和HypoSAT均为线性迭代算法,按照梯度向最优的方向进行迭代计算,计算速度快,但容易陷入局部极小。

因此,可以推断出单纯形法对速度模型依赖程度相对较小,HypoSAT在速度模型较好时可以迅速得到较优的结果,但速度模型较差时,则容易陷入局部极小,结果偏离较大。由于现有速度模型为通过各种参数反演形成,与地球实际情况已存在一定差异,而建立不同地区的精确区域速度模型,可对深度精度有所改善,因此开展区域地壳精细结构研究十分必要。

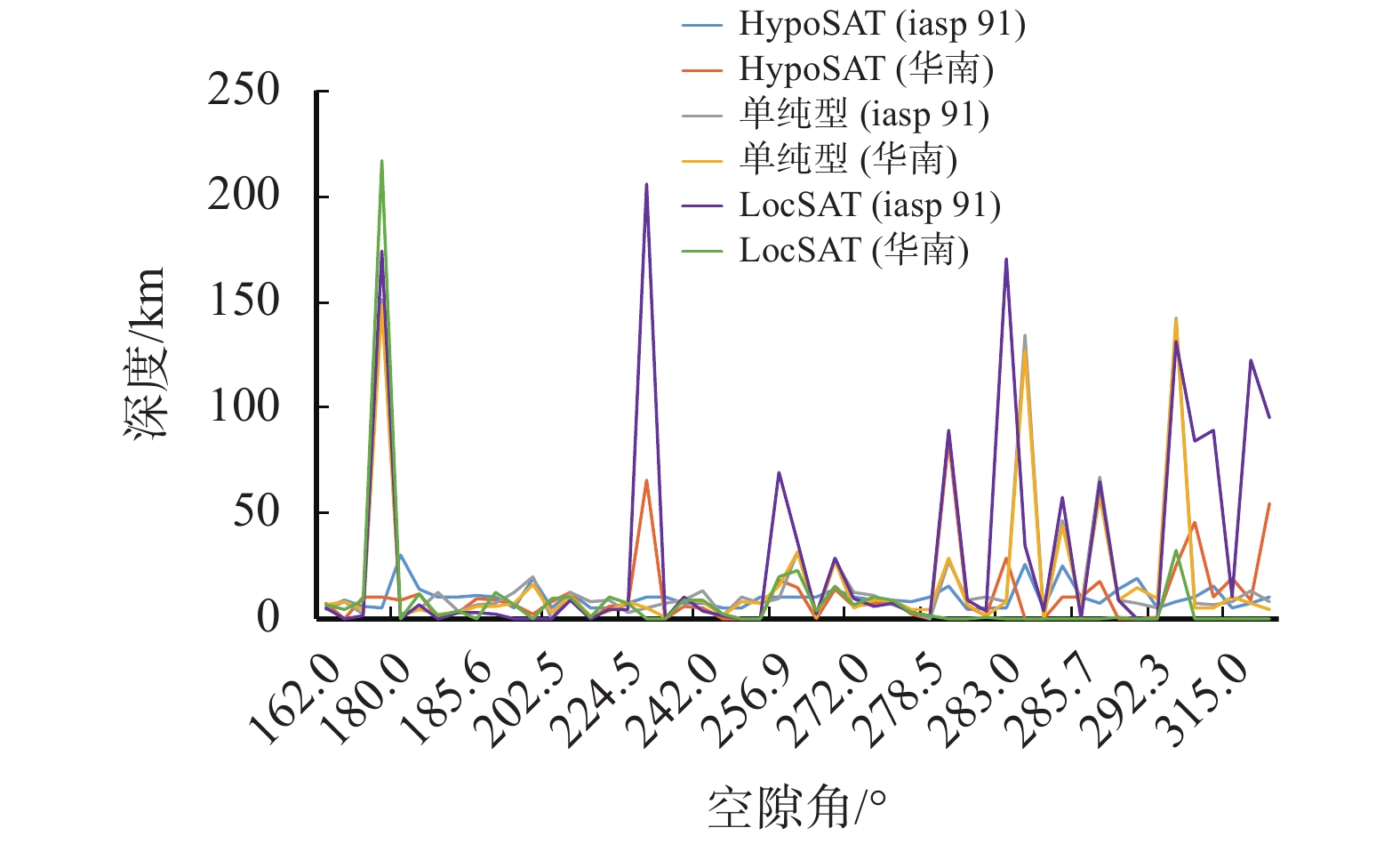

4.2 空隙角165.4°~371.0°范围内深度结果特征

南黄海地震多为网外地震,研究事件中空隙角变化范围在165.4°~317.0°之间,定位台站有时会偏向同一侧面,台网分布不均匀等因素制约了定位结果的精度。从图6中可见,除空隙角分别为169.4°和230.8°的20号和46号地震定位结果受震相因素影响导致偏差较大,参与定位台站空隙角在165.4°~254.6°之间时几种定位方法结果均较为稳定,数值相差不大;参与定位台站空隙角在254.6°~280°之间时,单纯形法、LocSAT出现小幅度起伏。而以空隙角280°为界限显呈现出不一样的分布特征,在空隙角280°以上时6种定位深度结果均出现不同程度的起伏,深度分布较为离散,特别是LocSAT法定位结果出现随机突跳现象,毫无优势分布可言。单纯形法在空隙角280°以上时测定结果出现一定程度的突跳,可能是由于该算法是一种不断寻求极小值的直接搜索法,在空隙角较大或台站分布方位不均匀的情况下,定位结果受到影响。

整体来看,在该研究区域,单纯形法相比其他两种方法对深度的测定精度与台站分布关联更大;两种模型下的HypoSAT法结果相对而言变化均较为平稳,测定结果偏离不大,认为该方法与台站布局的设置关联性较小;LocSAT法最为不稳定,定位结果受多种因素影响,故认为该方法不适合研究区域的深度测定。

通过对比分析不同测定方法的结果,HypoSAT方法适用范围相对较宽,计算结果稳定,该方法在iasp91模型下的结果范围为4~30 km,基本上符合南黄海地质特征[13]。以研究目录中采用CAP方法可以达到产出要求的编号为17号、31号、34号、38号、52号地震进行验证,反演结果与该方法在iasp91模型下的结果差值分别为2 km、1 km、1 km、10.8 km、5 km。综上所述,认为HypoSAT定位在iasp91模型下适合于南黄海地震的震源深度测定。

5 结论

通过采用单纯形、HypoSAT和LocSAT三种定位方法在iasp91和华南速度模型下对江苏测震台网记录到的52条南黄海地震事件重新定位,并对比分析所得结果,得到了以下结论。

1)对于南黄海地区天然地震,单纯形法在参与定位台站相同的情况下,对同一个地震事件进行反复定位后,震源深度参数结果时常会发生变化,但变化范围小于0.3 km,且单纯形法对速度模型依赖程度相对较小,在两种速度模型下平均差值为1.1 km。

2)参与定位震相类型只采用了Pg、Sg震相的某些地震出现定位深度偏离较大,该现象可以通过调整震相后得到改善,在一定程度上反映出直达波对深度参数掌控能力较弱,其中LocSAT定位法受震相因素影响明显。

3)对于台站空隙角小于254.6°的南黄海地震,采用几种定位方法基本上都能给出一个合理的震源深度,随着空隙角增大,几种参数配置下的深度测定值的稳定性均不断减小。当空隙角大于280° 时,单纯形法和LocSAT法深度结果分布离散度较大。整体而言,单纯形法对深度的测定与台站分布关联更大。

4)通过对比分析两种模型下不同测定方法的结果,认为HypoSAT定位方法适用范围相对较宽,计算结果稳定,配置iasp91模型时更适合于南黄海地震的震源深度测定,可满足现有日常工作的需要。

5)由于江苏测震台网自2013年以来记录到的南黄海地区地震数量有限,加之研究区域尚无精确区域速度模型,所得结果难免有一定的局限性。建议在南黄海地震发生后,可根据震级、空隙角、震相清晰度等因素选择适合的定位方法,以增大定位结果中震源深度的可靠性。

-

图 1 黄海地区构造区划及主要断裂[8]

表 1 定位结果参数

参数编号 定位方法 速度模型 1(江苏台网编目结果) HypoSAT ispa91模型 2 HypoSAT 华南模型 3 单纯形 ispa91模型 4 单纯形 华南模型 5 LocSAT ispa91模型 6 LocSAT 华南模型 表 2 研究所用地震目录

序号 发震时刻 经度/°E 纬度/°N 深度/km 震级ML 空隙角/(°) 序号 发震时刻 经度/°E 纬度/°N 深度/km 震级ML 空隙角/(°) 1 2015-01-29 00:30:12.7 123.5 32.8 5 3.4 283.2 27 2018-03-11 03:00:23.9 121.2 34.8 5 3 215.9 2 2015-06-09 13:51:03.0 121.5 34.9 19 2.9 202.5 28 2018-04-14 06:13:56.2 121.2 34.7 10 3.2 184.5 3 2015-12-18 22:39:16.2 121.9 32.7 5 2.6 285.6 29 2018-04-28 15:35:14.1 121.2 34.7 10 3 199.2 4 2015-12-24 16:57:37.0 121.7 34.6 9 3.5 169.1 30 2018-05-04 02:04:09.5 122.3 34.3 10 3.1 238.6 5 2016-04-02 23:35:45.8 122.5 34.4 30 3.9 181.9 31 2018-05-10 19:33:36.9 123.8 32.4 14 4 291.9 6 2016-05-09 18:54:16.6 123.4 31.3 26 3.7 284.4 32 2018-05-16 03:52:47.9 120.8 35.0 14 2.7 184.3 7 2016-06-12 21:27:09.3 122.2 32.4 10 2 267.2 33 2018-05-24 13:34:33.0 120.8 34.9 10 2.1 185.7 8 2016-06-13 00:28:32.1 122.2 32.4 7 2.3 288.3 34 2018-05-29 14:38:27.2 123.7 32.3 9 4.2 274.6 9 2016-08-23 14:51:44.3 121.0 35.3 11 2.8 197.8 35 2018-06-15 11:32:09.0 120.5 34.9 5 2.2 165.4 10 2016-11-03 18:58:20.1 121.0 34.4 25 3.2 285.7 36 2018-06-15 11:57:28.2 120.6 34.9 6 2.3 169.4 11 2016-12-25 03:06:42.7 122.7 33.5 5 2.9 254.6 37 2018-06-15 12:12:18.3 120.6 34.8 7 2.2 230.8 12 2017-01-23 19:25:02.3 121.5 33.0 14 1.9 272.0 38 2018-07-06 04:45:22.4 121.9 32.8 14 3.9 162.0 13 2017-02-07 06:46:39.8 120.6 35.2 12 2.1 211.0 39 2018-07-15 08:03:20.8 120.9 34.2 7 2.5 243.6 14 2017-02-13 09:10:00.7 121.3 34.7 5 2.7 305.0 40 2018-07-23 17:26:29.4 123.8 32.3 15 3.6 315.0 15 2017-02-20 22:47:06.9 123.9 32.5 5 3.5 317.0 41 2018-08-11 21:57:03.4 123.2 31.8 10 3.4 256.9 16 2017-03-15 03:54:40.4 121.8 35.0 19 2.1 292.3 42 2018-08-12 00:06:32.8 123.3 31.8 10 2.4 334.0 17 2017-04-07 12:37:15.3 123.7 32.3 8 3.8 310.9 43 2018-08-13 04:55:25.7 122.6 31.4 8 2.1 278.5 18 2017-07-25 00:20:42.1 123.2 31.8 10 3.1 280.0 44 2018-08-18 07:32:00.0 122.3 32.3 10 2.5 258.3 19 2017-08-02 00:32:56.7 122.6 31.4 7 2.6 242.0 45 2018-09-08 20:31:08.0 121.8 32.8 5 3.4 200.5 20 2017-08-22 02:34:01.9 121.1 34.7 5 3.4 180.0 46 2018-11-01 14:02:24.5 122.0 33.3 10 3.2 235.6 21 2017-09-05 09:54:40.8 122.8 31.6 10 2.8 258.8 47 2018-11-08 14:28:48.7 121.1 34.7 7 2.3 217.2 22 2018-01-17 17:56:54.1 121.2 34.8 5 2.7 210.0 48 2018-11-08 16:03:11.5 121.0 34.7 10 2.4 272.9 23 2018-01-21 10:05:06.1 121.2 34.8 5 2.4 283.0 49 2018-11-10 02:30:59.4 122.2 32.7 10 2.3 287.9 24 2018-02-10 22:28:13.7 121.1 34.8 9 2.4 277.0 50 2018-11-27 05:27:34.2 122.5 32.1 4 3 281.6 25 2018-02-11 06:59:34.3 121.3 34.8 15 2.2 81.3 51 2018-12-08 10:19:35.7 121.8 34.4 10 2.7 311.9 26 2018-03-09 11:05:52.1 121.2 34.8 5 3.4 244.3 52 2018-12-13 23:44:30.6 122.7 33.7 5 3.8 224.5 -

[1] 罗艳, 曾祥方, 倪四道. 震源深度测定方法研究进展[J]. 地球物理学进展, 2013, 28(5): 2309-2321. doi: 10.6038/pg20130513 [2] 张晁军, 张晓东, 苗春兰, 等. 近震震源深度测定精度的理论误差分析[J]. 中国地震, 2010, 26(2): 156-163. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2010.02.003 [3] 王登伟. 利用直达P波测定地方震震源深度的探讨[J]. 地震地磁观测与研究, 2010, 31(5): 45-48. doi: 10.3969/j.issn.1003-3246.2010.05.008 [4] 郑勇, 谢祖军. 地震震源深度定位研究的现状与展望[J]. 地震研究, 2017, 40(2): 167-172. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2017.02.001 [5] 秦保燕, 郭增建. 中国海域地震预报、震害预测与海域地震烈度区划的检验[C]//论沿海地区减灾与发展--全国沿海地区减灾与发展研讨会论文集. 北京: 中国灾害防御协会, 1991. [6] 黄耘, 李清河, 孙业君, 等. 江苏及邻区地壳上地幔结构研究[J]. 西北地震学报, 2006, 28(4): 369-376. [7] 金杰, 李斌, 杨明, 等. 海洋地震多缆拖带方式探讨[J]. 海洋石油, 2014, 34(3): 95-100. doi: 10.3969/j.issn.1008-2336.2014.03.095 [8] 李旭东, 刘绍文, 王丽. 江苏-南黄海地区地震活动时空分布特征及其孕震构造分析[J]. 高校地质学报, 2018, 24(4): 551-562. [9] 谢华章, 田建明. 长江中下游-南黄海地震带地震活动趋势分析[J]. 地震学刊, 1998(3): 1-6. [10] 汪素云, 时振梁, 环文林. 中国近海地震活动特征[J]. 海洋学报, 1990, 12(2): 194-199. [11] 彭艳菊, 孟小红, 吕悦军, 等. 2008. 我国近海地震活动特征及其与地球物理场的关系[J]. 地球物理学进展, 2008, 23(5): 1377-1388. [12] 谢卓娟, 吕悦军, 彭艳菊, 等. 长江下游-南黄海地震带地震活动性研究[J]. 地震, 2012, 32(4): 11-21. doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2012.04.002 [13] 王俊, 吴晶, 孙业君, 等. 江苏及周缘地区地震精定位与构造意义分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2011, 32(2): 6-12. doi: 10.3969/j.issn.1003-3246.2011.02.002 [14] 邹琼, 王恒希, 吴建超. 关于地震定位精度的误差和影响因素的探讨[C]//纪念汶川地震一周年地震工程与减轻地震灾害研讨会论文集. 成都: 中国建筑学会, 中国地震学会, 2009: 793-796. [15] 李锋, 李迎春, 李强, 等. 2016年10月20日射阳MS4.4地震的震源机制与地震序列的时空分布特征[J]. 地震学报, 2017, 39(5): 659-668. doi: 10.11939/jass.2017.05.003 [16] 王桂丹. 基于JOPENS/MSDP地震定位方法的定位结果分析[J]. 内陆地震, 2016, 30(1): 74-80. [17] 刘永梅, 刘芳, 刘改梅, 等. 蒙宁交界区地震震源深度的对比分析[J]. 中国地震, 2017, 33(2): 290-300. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2017.02.010 [18] 郝天珧, 黄松, 徐亚, 等. 关于黄海深部构造的地球物理认识[J]. 地球物理学报, 2010, 53(6): 1315-1326. [19] 范玉兰, 林纪曾, 胡瑞贺, 等. 华南地区近震走时表的研制[J]. 华南地震, 1990, 10(2): 1-16. [20] 谢石文, 韩成成, 郁建芳, 等. 基于Hyposat定位法的安徽地区地壳一维速度模型研究[J]. 地球物理学进展, 2016, 31(6): 2429-2437. doi: 10.6038/pg20160610 [21] 李细兵, 赵启光, 朱峰, 等. 基于多震相联合反演江苏地区一维速度模型研究[J]. 中国地震, 2018, 34(2): 312-321. -

期刊类型引用(1)

1. 周文杰,雷蕾,周健,倪昊琦. 2021年11月17日江苏大丰海域M_S5.0地震震源深度对比分析. 地震科学进展. 2022(08): 361-366 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: