The Relationship between Seismicity and Development of Geological Hazards in Chuxiong Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province

-

摘要: 基于楚雄州地震灾害风险普查和地质灾害调查结果,采用ArcGIS空间分析、数理统计方法,从地震地质灾害、地震烈度、地震活动性、震后地质灾害演化4个方面探讨了该州地震活动与地质灾害发育的关系。研究表明:地震触发的地质灾害以滑坡、崩塌、地裂缝为主,中强震活动频繁区域地质灾害相对较发育,尤其在6级以上地震的高烈度或低烈度交叉区域,6级以下地震虽然触发地质灾害程度较弱或不能触发,但对地质灾害发育起了促进作用;震后地质灾害具有长期活动性,武定6.5级地震导致境内地质灾害活动持续长达23年,大姚6.2、6.1级地震致使大姚县地质灾害活动持续18年之久。楚雄州未来灾后重建时应充分考虑震后地质灾害长期活动性特点,以避免人员伤亡和财产损失。Abstract: Based on the seismic hazard risk survey and geological hazards survey in Chuxiong Yi Autonomous Prefecture, the ArcGIS spatial analysis and mathematical statistics were used, the relationship between the seismicity and the development of geological hazards is discussed from the aspects of seismic geological hazards, seismic intensity, seismicity and the evolution of geological hazards after earthquakes. The results show that the main geological hazards triggered by earthquake are landslide, collapse and ground fissure, especially in the high intensity or low intensity crossing area of the earthquakes above magnitude 6. The earthquakes below magnitude 6 can not trigger the geological disasters or trigger the geological hazards to a lesser extent, but they can promote the development of geological hazards. After the earthquake, geological hazards have long-term activity. The magnitude 6.5 earthquake in Wuding County led to sustained geological disaster activity for 23 years, while the magnitude 6.2 and 6.1 earthquakes in Dayao County led to sustained geological disaster activity for 18 years. In future post-earthquake reconstruction in Chuxiong Yi Autonomous Prefecture, full consideration should be given to the long-term activity characteristics of post-earthquake geological hazards in order to avoid loss of life and property.

-

Keywords:

- seismicity /

- geological hazards /

- long-term activity after earthquake

-

0 引言

地震活跃区的相关研究已证实地震活动可直接触发和间接诱发地质灾害的发生[1-4]。地震活动对地质灾害的影响主要表现在2个方面:一是地震同震效应,比如2008年汶川8.0级特大地震触发56 000余处地质灾害点,由地震滑坡导致的损失占地震总损失的1/3[2],2012年彝良5.7、5.6级地震触发了259处滑坡、189处崩塌,形成地震-滑坡-泥石流灾害链[5];二是地震震后效应,即地震过后灾区一定范围地质灾害在一定时间内显著增强的现象[6]。杨志华等认为震后地质灾害活动强度提高由多种地震效应引起,例如岩体松动、地表破裂 [7];李为乐发现同震产生的滑坡、崩塌为震后大规模群发性泥石流提供了丰富物源[8];文广超等发现汶川地震后四川地区主要地质灾害的强度在增加,活跃性在增强[9]。不管是同震效应还是震后效应研究,都是充分考虑地震对地质灾害的影响,认为地震活动对地质灾害发育强度具有控制作用,且具有长期性。楚雄州地质灾害发育,许多学者探讨了地质灾害与地形、地质、降雨的关系[10-12],总结了地质灾害发育特征[13-14],少有学者从地震角度对区域综合地震活动环境与地质灾害关系进行探讨。但震后频繁发生的地质灾害已经造成大量生命财产损失,与之相关的问题亟需研究。

1 研究区地质背景

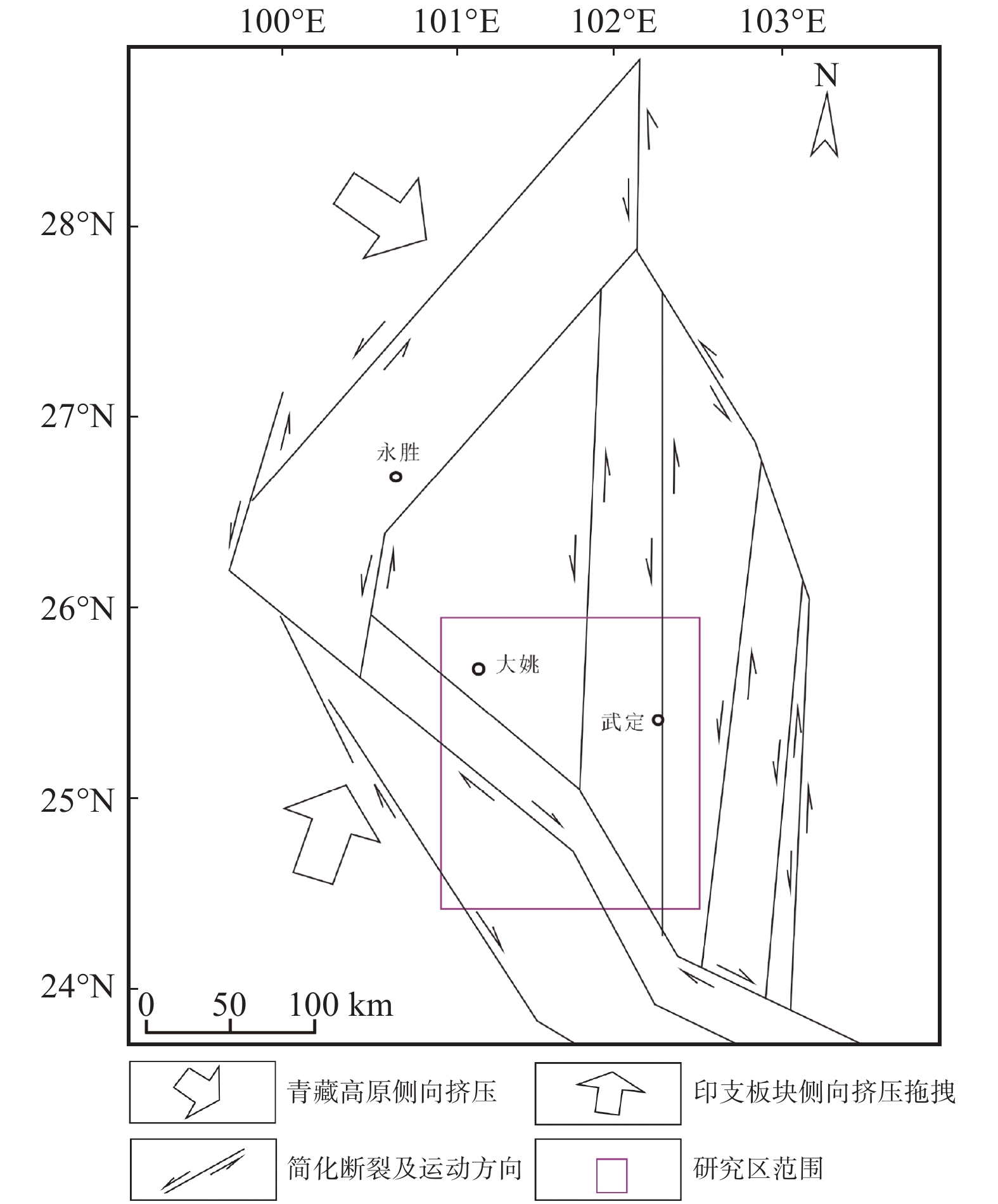

楚雄州属滇中块体,位于川滇块体的东南段,受到川滇菱形块体向东南方滑动的构造力、保山-普洱块体内部次级断块旋转产生的NNW向的推挤力以及印度洋板块向欧亚板块挤压的侧向挤压力(图1)。特有的构造应力场致使区内NW向和NS向的活动断裂发育,有NW向的红河断裂、南华-楚雄断裂、石羊镇-大古岩断裂以及NS向的元谋-绿汁江断裂、汤郎-易门断裂。境内地质构造复杂,新构造运动剧烈,地形侵蚀切割深度大,岩体破碎。州内地处“滇中红层”腹地,主要出露侏罗系、白垩系、古近系地层,岩性主要为砂岩、泥岩,地形以高中山和低山为主,有利于滑坡、崩塌等地质灾害的发育。

滇中块体呈现出SE向挤压,NE向拉张的水平运动[15]。以元谋-绿汁江断裂为例,新生代以来主要受早期NNE-SSW和晚期NNW-NWW水平主压应力场作用,当应力积累到一定程度时便会引发地震[16]。而对于滇中块体边界红河断裂,其中断处于闭锁状态,地质应力由闭锁断裂段向两侧辐射,致使楚雄州武定、大姚、姚安地区及普洱市的宁洱、景谷地区在近20多年发生了一系列6级左右的地震[17]。楚雄州中强震频度较高, 21世纪以来6级以上地震已经发生5次(含四川会理6.1级地震),为云南省州(市)之最。

2 地震活动性特征

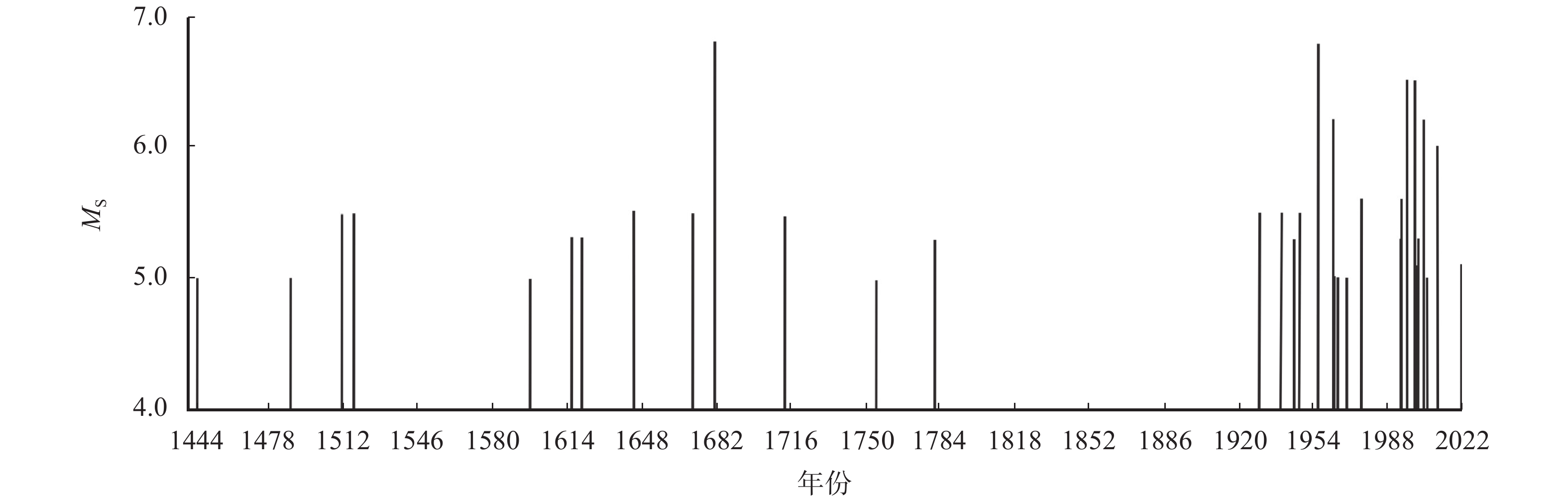

楚雄州境内发生的地震为构造地震,震源深度一般在10~30 km之间,属于浅层地震。截至2021年底境内发生过MS≥5.0地震37次,其中5.0~5.9级地震28次,6.0~6.9级地震8次。研究区最早地震为1444年楚雄5.0级地震,随后至1900年间共发生5级以上地震14次,发震频率约32年一次。1900年以来5级以上地震共发生24次,发震频率约5年一次,其中1990—2021年5级以上、6级以上发震频率分别仅仅为2.5年一次、6.4年一次,为历史新高。从M-t图(图2)中可以看出,1920年后地震发生频度明显增加,以1962—1975年为活跃时段,1993—2010年再次活跃,最近1次成灾地震(破坏性地震)为2021年双柏5.1级地震,地震活动或将进入到下一个活跃期。研究区地震活动主要分布于西、北部,其中以西部的大姚县、姚安县、南华县,中部的楚雄市,北部的武定县分布较多。尤其近30年来6级以上中强地震主要在大姚、姚安、武定县境内活动,在分析地质灾害的成灾背景时应格外关注。

3 地质灾害发育特征

截至2021年4月,楚雄州内共发育地质灾害点800余处(表1),其中楚雄市69处、双柏县35处、牟定县66处、南华县96处、姚安县20处、大姚县202处、永仁县51处、元谋县64处、武定县128处、禄丰市88处;地质灾害类型以滑坡、泥石流为主,其中滑坡684处,泥石流50处,崩塌38处,地裂缝10处,地面塌陷6处;灾害规模以中、小型为主,发育巨型灾害6处,大型灾害12处,中型灾害176处,小型灾害628处。地质灾害威胁累计人口约7.3 万,威胁财产近27亿元。

表 1 楚雄州地质灾害隐患统计表(来自楚雄州自然资源与规划局)Table 1. Table of potential geological hazards in Chuxiong Yi Autonomous Prefecture (from Chuxiong Yi Autonomous Prefecture Bureau of Natural Resources and planning)县(市) 隐患点类型/个 重点隐患点/个 与地震有关/个 诱导因素 滑坡 崩塌 泥石流 地面塌陷 地裂缝 楚雄市 67 0 0 2 0 3 0 降雨 双柏县 32 0 3 0 0 1 0 降雨 牟定县 62 1 0 0 3 3 4 降雨、地震 南华县 90 2 4 0 0 3 96 降雨、地震 姚安县 17 2 1 0 0 3 2 降雨、地震 大姚县 181 7 9 0 5 8 0 降雨 永仁县 49 2 0 0 0 4 0 自然、人为 元谋县 40 8 14 1 1 1 0 降雨 武定县 109 9 10 0 0 11 128 降雨、地震 禄丰市 68 7 9 3 1 4 2 降雨、地震 地质灾害以降雨和地震诱导为主,已经明确与地震有关的灾害点有232处,主要发育于武定县、南华县境内。但据云南省地震局地震灾害损失评估报告(表2),2003年大姚6.2、6.1级地震触发了大量滑坡、崩塌灾害,局部还发育地裂缝。因此,研究区与地震有关的灾害点应大于232处,地震与地质灾害发育的关系较地质灾害普查结果更为紧密。

表 2 楚雄州地震触发地质灾害类型统计表Table 2. Statistics on the types of geological hazards triggered by earthquake in the Chuxiong Yi Autonomous Prefecture4 地震活动与地质灾害发育的关联性分析

4.1 地震地质灾害类型

从表2中可见,研究区6级以下地震少有地质灾害发生,比如武定5.1级地震,震中烈度为Ⅵ度,地质灾害基本不发育

① ;6级以上地震则多伴随地质灾害发育,尤其在高烈度区,灾害类型主要表现为地裂缝、滑坡、崩塌。在地裂缝发育方面,常祖峰等在楚雄盆地西侧发现楚雄6.8级地震触发的地裂缝,长约12 km [18],另外,南华6.2级、武定6.5级地震的Ⅸ度区域[19-20]及姚安6.5级、大姚6.1级地震的Ⅷ度、Ⅶ度区域

② ③ 也普遍发育地裂缝。在滑坡、崩塌灾害方面,南华6.2级[19]、大姚6.2、6.1级④ 地震触发的滑坡、崩塌灾害主要发育于Ⅷ度区域内;武定6.5级地震触发的滑坡成群带分布,规模较大,主要分布于Ⅸ度和Ⅷ度区域,在Ⅶ度和Ⅵ度区域内也有零星分布,但规模较小[20];姚安6.5级地震触发的滑坡、崩塌,则主要分布于Ⅷ度和Ⅶ度区域内,且以小型灾害为主。4.2 地震次数与地质灾害发育数量的耦合性

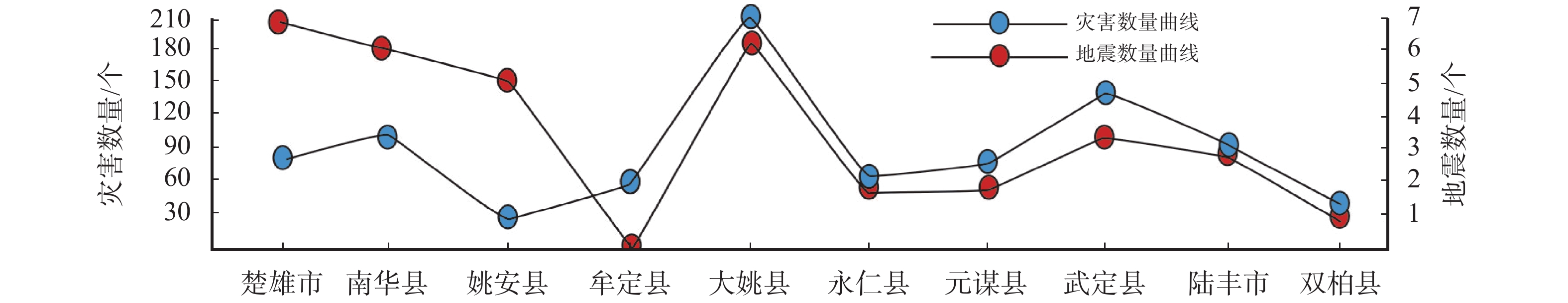

由图3所示,地震活动性强的县(市),地质灾害发育,大姚县成灾地震发生6次,地质灾害数量为研究区之最;武定县成灾地震发生3次,灾害数量次之;而双柏县境内成灾地震发生1次,灾害数量最少。其中,武定县境内地质灾害发育与余震频繁有关,1995年6.5级主震以后,5.0~5.9级地震发生8次,4.0~4.9级地震发生54次,频繁的中强余震与主震叠加是该区域地质灾害较发育的因素。进一步分析发现,6级以上成灾地震大姚县发生了2次,武定县也仅发生了1次,但地质灾害与地震次数的耦合性较好,表明6级以下地震即便不能触发地震地质灾害或触发作用弱,也对地质灾害发育起了促进作用。

而对于地震活跃的楚雄市、姚安县,其灾害表现不突出,推测与该区域的地形地貌、发震时间、地震烈度有关。楚雄市最近一次地震为2001年发生的5.3级地震,该地震烈度仅为Ⅵ度,外加震中地处楚雄盆地,地形起伏不大,因此不易发生地质灾害;其次1975年5.6级地震距今已有46年,其诱发的小型滑坡、崩塌可能已经恢复到震前水平,因此在地质灾害调查中不显示。

4.3 地震烈度与地质灾害发育空间的关系

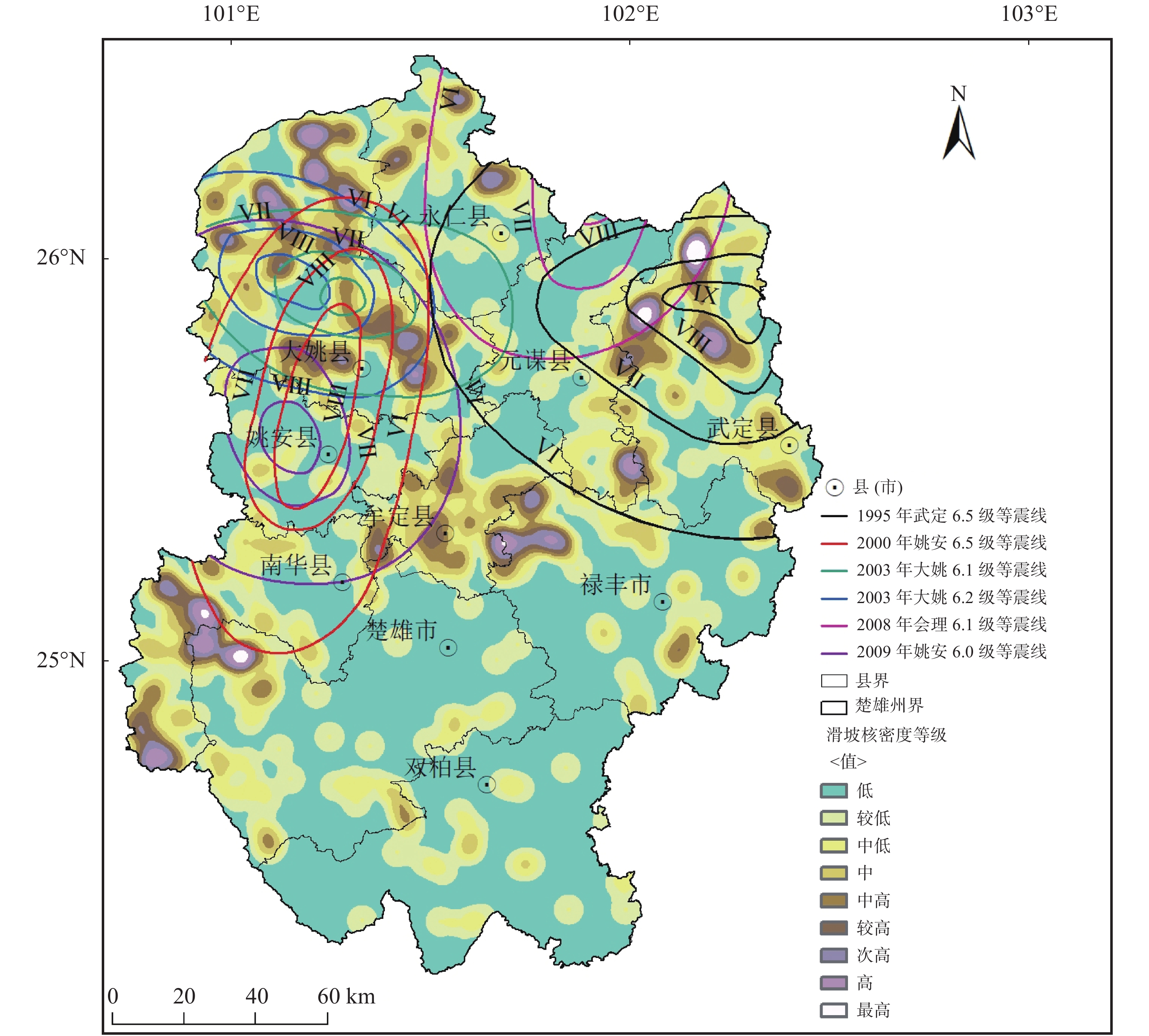

对研究区近30年以来中强震的地震烈度图进行矢量化,依次绘制出1995年武定6.5级、2000年姚安6.5级、2003年大姚6.2级、6.1级、2008年四川会理6.1级、2009年姚安6.0级地震的等震线(图4)。由图4可见,2000年姚安6.5级地震影响场较广,北到大姚县的北部,南到南华县的南部,东到牟定县西部;2003年大姚6.1级地震影响场在大姚县东部扩大,6.2级地震影响场在大姚县的西部有所扩大,局部和1995年武定6.5级地震Ⅵ度区域有交汇,2008年会理6.1级地震对永仁、元谋、武定县有影响,2009年姚安6.0级地震在前几次地震的基础上往牟定县方向继续扩大。至此,形成了地质灾害发育的地震活动背景。

在地震烈度的基础上进行地质灾害数据叠加,发现研究区中强震的活动影响场控制了地质灾害发育的格局。武定6.5级地震的Ⅷ度、Ⅶ度交汇区域出现3个滑坡高点,其中2个滑坡高点位于与会理6.1级地震Ⅵ度相交区域,而Ⅵ度区域内3个滑坡高点,其规模相对比Ⅷ度与Ⅶ度区域内小。姚安6.5级地震、大姚6.2、6.1级地震及姚安6.0地震交叉重复的Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度区域出现多个滑坡高点。大姚6.1级与武定6.5级地震Ⅵ度交汇区域也出现1个滑坡高点。但在中强震活动影响场以外,比如楚雄、禄丰、双柏等地,地质灾害发育相对较弱,表明中强震单次或多次活动叠加是地质灾害得以发育的关键因素。

4.4 震后地质灾害发育演化规律

如图5所示,1995年6.5级地震以后武定县地质灾害发育强度和频率相较于震前有增加的趋势。从个数来看,震前单年地质灾害发育不超过5个,而在震后地质灾害单年发育多数大于10个,最高年份高达30个,远超震前。从演化规律来看,震前周期性不明显,而震后地质灾害活动呈现出周期性衰减的特点,每 3~5年出现一个峰值,并于2018年恢复到震前状态,共持续23年。震后地质灾害发育强度会增加,分析其原因为:地震时碎屑岩等岩体发生震裂和松弛,震区的孕灾环境得以增强,致使震后地质灾害发育所需要的地形坡度等条件降低;另外,同震触发的滑坡、崩塌、碎屑堆积物为灾害提供了物源,因此震后地质灾害发育的强度和频率会有所提高。为了证明该种论断,在研究区地形地貌分析的基础上又进行了武定县地形地貌分析,发现楚雄州滑坡主要发育于10°~20°坡形,但武定县滑坡在20°~30°坡形即可形成,即武定滑坡所需要的坡形比研究区平均坡形高10°左右。

大姚县地震活动频繁,最近一次成灾地震为2003年6.2、6.1级地震,该次地震触发地质灾害点42处,相较于震前灾害点数量增加了约20%[21],表明该县境内震前地质灾害约210处。结合2021年地质灾害调查数据202处,即可验算出6.2、6.1级地震后大姚县地质灾害以每年2.7处递减,并在18年后,即2021年恢复到震前水平。依据武定6.5级震后地质灾害演化规律,大姚县6.2、6.1级地震导致的地质灾害发育强度最久可持续到2026年,但在2021年就恢复到震前状态,推测与震级稍微偏低,所产生的地震动效应较弱有关。

5 结语

通过云南楚雄州地震活动与地质灾害发育关系的探讨,得出以下认识。

1)楚雄州地震触发的地质灾害主要表现为滑坡、崩塌、地裂缝,及少量的地面塌陷。地震活动频繁的地区,其地质灾害相对较发育,尤其在6级以上地震的高烈度或低烈度交叉区域是研究区灾害发育的主要地区,6级以下地震虽然不能直接触发地质灾害或触发作用较弱,但对境内地质灾害发育依旧可起到促进作用。

2)地质灾害具有震后长期活动性,持续时间长度与震级有关。武定6.5级地震后,地质灾害活动强度持续23年;大姚6.2、6.1级地震由于震级稍低,震后地质灾害活动强度持续约18年。

3)结合楚雄州地震活动的时空分布特征及地质灾害空间发育特征,未来该州灾后重建时应充分考虑震后很长一段时间内地质灾害发育强度的高位维持以及滑坡复发的情况,避免震后高频发的地质灾害带来人员伤亡和财产损失。

① 2000年08月21日武定5.1级地震灾害损失评估报告[R].云南省地震局,2000。② 2003年10月16日大姚6.1级地震灾害损失评估报告[R].云南省地震局,2003。③ 2000年01月15日姚安6.5级地震灾害损失评估报告[R].云南省地震局,2000。④ 2003年07月21日大姚6.2级地震灾害损失评估报告[R].云南省地震局,2003。 -

表 1 楚雄州地质灾害隐患统计表(来自楚雄州自然资源与规划局)

Table 1 Table of potential geological hazards in Chuxiong Yi Autonomous Prefecture (from Chuxiong Yi Autonomous Prefecture Bureau of Natural Resources and planning)

县(市) 隐患点类型/个 重点隐患点/个 与地震有关/个 诱导因素 滑坡 崩塌 泥石流 地面塌陷 地裂缝 楚雄市 67 0 0 2 0 3 0 降雨 双柏县 32 0 3 0 0 1 0 降雨 牟定县 62 1 0 0 3 3 4 降雨、地震 南华县 90 2 4 0 0 3 96 降雨、地震 姚安县 17 2 1 0 0 3 2 降雨、地震 大姚县 181 7 9 0 5 8 0 降雨 永仁县 49 2 0 0 0 4 0 自然、人为 元谋县 40 8 14 1 1 1 0 降雨 武定县 109 9 10 0 0 11 128 降雨、地震 禄丰市 68 7 9 3 1 4 2 降雨、地震 表 2 楚雄州地震触发地质灾害类型统计表

Table 2 Statistics on the types of geological hazards triggered by earthquake in the Chuxiong Yi Autonomous Prefecture

-

[1] Qi S W, Xu Q, Lan H X, et al. Spatial distribution analysis of landslides triggered by 2008.5. 12 Wenchuan Earthquake, China[J]. Engineering Geology, 2010, 116(1/2): 95-108.

[2] Dai F C, Xu C, Yao X, et al. Spatial distribution of landslides triggered by the 2008 Ms 8.0 Wenchuan earthquake, China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2011, 40(4): 883-895. doi: 10.1016/j.jseaes.2010.04.010

[3] 许冲, 徐锡伟, 吴熙彦, 等. 2008年汶川地震滑坡详细编目及其空间分布规律分析[J]. 工程地质学报, 2013, 21(1): 25-44. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2013.01.004 [4] 周庆, 江亚风, 吴果, 等. 芦山地震崩滑灾害空间分布及相关问题探讨[J]. 地震地质, 2014, 36(2): 344-357. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2014.02.006 [5] 王东坡, 何思明, 葛胜锦, 等. “9·07”彝良地震诱发次生山地灾害调查及减灾建议[J]. 山地学报, 2013, 31(1): 101-107. doi: 10.3969/j.issn.1008-2786.2013.01.014 [6] 黄润秋. 汶川地震地质灾害后效应分析[J]. 工程地质学报, 2011, 19(2): 145-151. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2011.02.001 [7] 杨志华, 兰恒星, 张永双, 等. 强震区震后地质灾害长期活动性研究综述[J]. 地质力学学报, 2017, 23(5): 743-753. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2017.05.011 [8] 李为乐. 典型强震同震地质灾害分布规律及后效应研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2019: 193-194. [9] 文广超, 苏林雪, 谢洪波, 等. “5·12”汶川地震前后四川省主要地质灾害时空发育规律[J]. 地质科技通报, 2021, 40(4): 143-152. [10] 付正新, 非明伦, 施伟华, 等. 大姚6.1级地震烈度与震害分析[J]. 地震研究, 2005, 28(2): 197-201. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2005.02.018 [11] 余峙丹, 张辉, 盛永昆, 等. 楚雄州地质灾害降水特征及气象预警指标研究[J]. 云南大学学报:自然科学版, 2011, 33(S1): 183-187. [12] 卢海峰. 元谋断裂带晚第四纪活动性与地震地质灾害的关系[J]. 大地构造与成矿学, 2021, 45(3): 478-491. doi: 10.16539/j.ddgzyckx.2021.03.002 [13] 张加桂, 何宝夫, 张永双. 云南姚安2009年7月9日MS6.0级地震震源过程和灾害特点[J]. 地质通报, 2011, 30(1): 151-158. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.01.016 [14] 吕建中. 云南省武定县地质灾害特征分析[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2019: 25-71. [15] 罗艳, 赵里, 田建慧, 等. 滇中次级块体及邻区构造应力场[J]. 国际地震动态, 2018(8): 34-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.029 [16] 卢海峰, 张路. 元谋断裂带(晚)新生代构造应力场浅析[J]. 震灾防御技术, 2013, 8(2): 125-134. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2013.02.002 [17] 江在森, 闻学泽, 张晶, 等. 大地震中长期危险区和地震大形势预测关键技术研究[M]. 北京: 地震出版社, 2017: 31-32. [18] 常祖峰, 张艳凤, 李鉴林. 1680年楚雄地震地表破裂遗迹及其震级讨论[J]. 第四纪研究, 2016, 36(5): 1293-1306. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2016.05.23 [19] 和志强, 刀国栋, 祁山, 等. 云南省志-卷三-地震志[M]. 昆明: 云南人民出版社, 1999: 76-77. [20] 程政宁, 李维俊, 饶富春, 等. 再生之地: 云南“10·24”武定地震救灾重建纪实[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2001: 15-36. [21] 郑世华, 王学良, 彭炜. 楚雄州地质灾害避险移民对策研究[J]. 地质灾害与环境保护, 2013, 24(4): 106-110. doi: 10.3969/j.issn.1006-4362.2013.04.020 -

期刊类型引用(1)

1. 李圣,卿元华,庄儒新,罗嘉铮,段炜,徐雨帆,文雯. 考虑历史地震烈度的楚雄州滑坡发育特征分析. 华南地震. 2024(02): 52-60 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: