Relocation of Ji'nan 4.1 Earthquake Sequence and Seismogenic Structure Analysis

-

摘要: 利用山东省地震台网和流动台网的观测数据,采用双差定位方法对2020年2月18日山东济南4.1级地震序列进行了重定位,并结合震源机制解对发震构造进行分析。结果表明,重定位后的地震序列呈NW向分布,地震由浅部到深部破裂,破裂方式呈不对称的双侧破裂,震源深度优势范围为3~5 km。震源机制解显示地震序列的P轴方位角近EW向,T轴优势方位近SN向,与区域构造应力场一致。综合重定位后地震展布方向、深部构造形态、震源机制解特征,推测地震活动可能为区域构造应力作用下长清断裂及次级派生断裂活动的结果。

-

关键词:

- 山东济南4.1级地震 /

- 双差算法 /

- 地震重定位 /

- 震源机制解 /

- 发震构造

Abstract: Based on the phase observation reports of Shandong regional digital seismic network and mobile observation instruments, we relocated the Ji'nan M4.1 earthquake sequences on 18 Feb. 2020 by double-difference location algorithm, and analyzed the sismogenic structure of the sequences by combining the focal mechanism. The results show that the advantage distribution direction is NW. The focal depth concentrated in the range of 3~5 km with an asymmetric bilateral fracture and occurred from shallow to deep. It's focal mechanism reveals that the azimuth of axes P is nearly EW direction and the azimuth of axes T is nearly SN direction which is consistent with the regional stress field. The focal mechanism solution and the relocated result show that the earthquake sequence may be induced by Changqing faults and its secondary faults under the effects of the regional stress field. -

0 引言

据中国地震台网中心测定,2020年2月18日17时7分山东省济南市长清区(36.47°N;116.64°E)发生MS4.1地震,震源深度10 km。截至2020年3月2日,共监测到余震活动36次,其中,ML0.0~0.9地震18次,ML1.0~1.9地震14次,ML2.0~2.9地震2次,ML3.0~3.9地震2次,最大余震为2月20日ML3.7地震。地震活动发生在中国大陆东部省会城市,又是“弱震”地区,且有感范围较大,有感余震次数较多,引起了广泛关注。

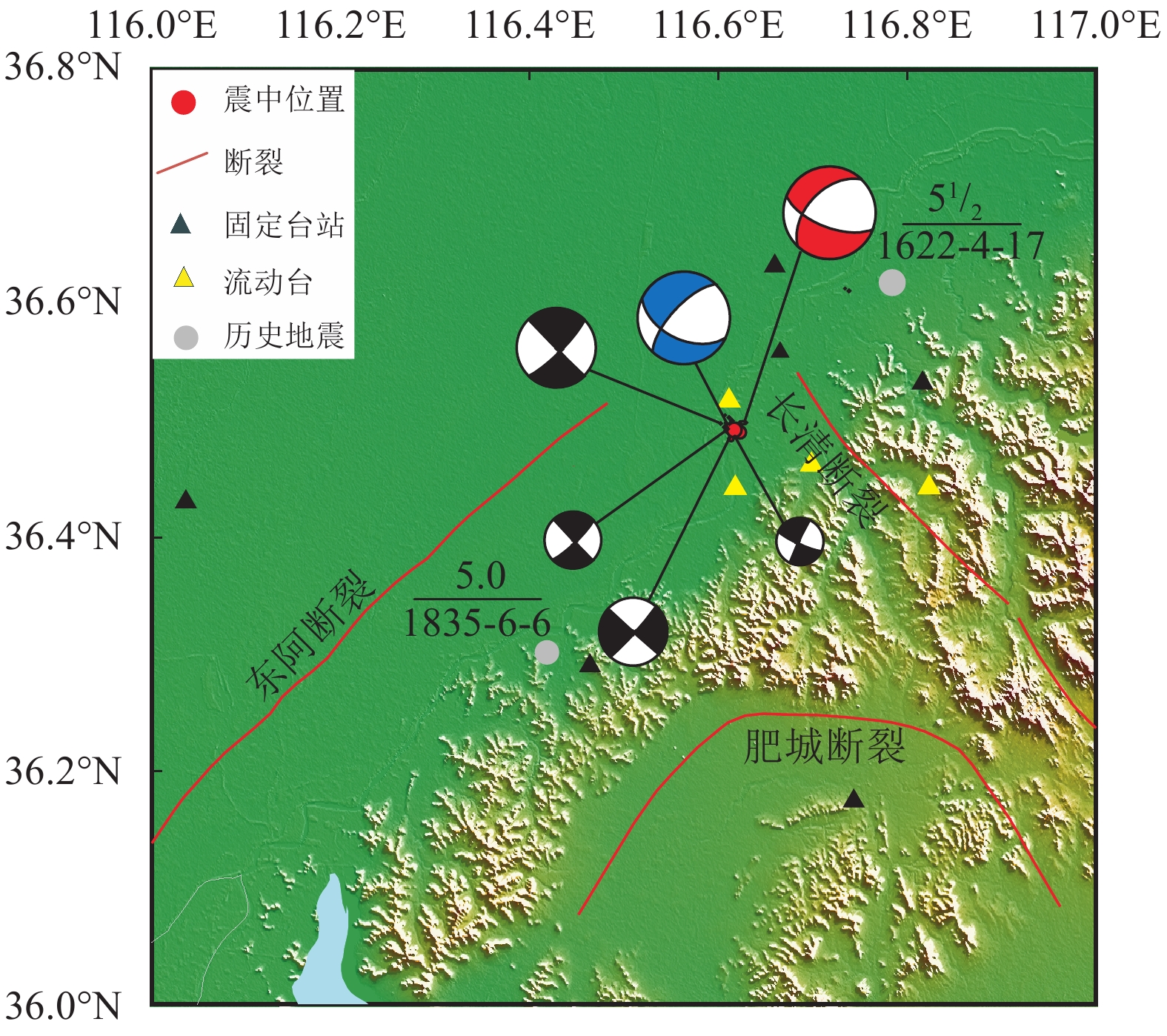

山东济南4.1级地震发生后,山东省地震局及济南市地震监测中心第一时间在震中附近布设了4个流动地震观测台站(图1),并将数据实时传输至山东省地震台网中心及济南市地震台网中心。流动台对震区ML0.2以上地震形成有效监测,积累了丰富的地震序列观测资料,对于开展地震重定位提供了震相资料。

精确的地震定位对于研究地震活动构造、地球内部结构、地震应急、震后减灾救灾等具有非常重要的意义。Waldhauser等[1]提出的双差重定位是国内外广泛使用的相对定位方法,被认为是提高小震震源位置精度的一种有效手段。众多地震学者利用该方法开展了大量研究,在断层走向及孕震层深度等方面获得了丰富的研究成果[2-7]。

本文依据区域台网和流动台记录的震相数据,选取合理的地壳速度模型,采用双差重定位方法对济南4.1级地震序列进行重新定位,结合震源机制解对发震构造进行讨论。

1 区域地质构造

济南长清地区在大地构造上位于鲁西块体内部。鲁西块体位于齐河-广饶断裂以南,聊兰断裂以东,东以郯庐断裂带为界,由鲁西隆起和济阳坳陷“一隆一坳”构造单元组成,基底由泰山岩群、TTG岩系和古元古代造山花岗岩组成,盖层中以NW向脆性正断层为主[8]。鲁西块体分为鲁西北沉降斜坡带、鲁中南较强烈断隆、鲁西南断陷3个次级新构造单元。济南处于NE向鲁西北沉降斜坡带与鲁中南部较强烈断隆的交界地带上,新构造运动以长时期、间歇性的断块差异升降运动为特征,上升山地与沉积盆地的格局在第三纪末形成,第四纪以来只是继承性活动,该区断裂较为发育,其中,NNW、NEE、NNE向3组断裂规模较大。历史上曾记载1835年平阴5级和1622年长清5½级地震2次。自1970年以来,震中周边30 km范围内仅记录到ML3.0以上地震2次,现代地震活动较弱。距离此次济南4.1级地震较近的区域断裂有长清断裂、东阿断裂、肥城断裂(图1)。

长清断裂为第四纪早更新世活动断裂,总体走向NNW,倾向SW,倾角55°~70°,全长约60 km,正断层性质,卫星影像显示长清断裂具有左旋分量。断裂切割的地层主要为寒武系、奥陶系,长清以北段发育在济阳凹陷南侧斜坡构造部位,其北端截止于广齐隐伏断裂上。该断裂在长清以北隐伏于黄河洪冲积平原之下,长清以南经胡同店、南河洼,在马头一带湮灭在泰安群变质岩系中。东阿断裂处于鲁西隆起区的西北部边缘,全长约80 km,走向NE,倾角较大,倾向NW,正断层性质,晚更新世以来断裂不活动。肥城断裂全长约80 km,为弧形断裂,由SW向、近EW向和SE向3段组成。断裂向南倾,倾角58°~73°,性质为正断层。SW向段西起上水河,经孝直至石横止;近EW向段位于肥城县老城区北,构成肥城盆地的北边界,多为隐伏状;SE向段由寨山坡,经孤山洼、朱家庄、鱼池村、北白楼至夏张以东止。

2 数据和方法

长清地区为弱震地区,4.1级地震震中50 km范围内有4个固定台站,附近区域台网台站密度相对较小。2月19日,山东省地震局及济南市地震监测中心在震中附近架设了4个流动监测台,台站间距在5 km左右,与原区域地震台站组成观测台阵,大大改善了该区观测条件。本文采用的原始数据主要来源于山东区域地震台网及流动台所记录到的37次地震震相,震级分布范围为ML0.2~4.6,震相主要为直达波Pg、Sg的到时资料。

双差地震定位是一种相对定位方法,利用地震波的走时差反演震源位置。该方法主要采用2次相近地震到同一台站的走时残差之差,从而能够有效地降低由于地壳速度结构的不确定性而引起的误差,且能对地震震源深度进行有效约束。在重定位过程中,因长清地震个数相对较少,本文采用奇异值分解法确定解方程的算法。设置最小连接数和最小观测数均为6,震源间距小于5 km,地震对到台站的距离小于300 km;P波到时权重为1.0,S波权重为0.75;地震定位迭代分组4次,5次迭代,参与计算的地震台站为36个,最终得到30个震源结果参数。

双差定位法虽然能够有效地降低由于地壳速度结构的不确定性而引起的误差,但是由于采用水平分层的速度模型,震源处的速度结构对定位结果有一定影响,因而应该选择尽可能接近实际的地层结构。鲁西块体的速度结构极不均匀,本文收集了多个鲁西地区人工地震测深剖面获得的二维速度结构[9-11],以及层析成像得到的三维速度结构[12],最终采用的速度结构见表1。

表 1 初始P波速度模型表层序号 间断面深度/km P波速度/(km/s) 1 0.5 6.00 2 5 6.15 3 10 6.28 4 15 6.32 5 20 6.36 6 25 6.39 7 30.5 6.42 8 35 7.20 9 40 8.10 3 定位结果及特征

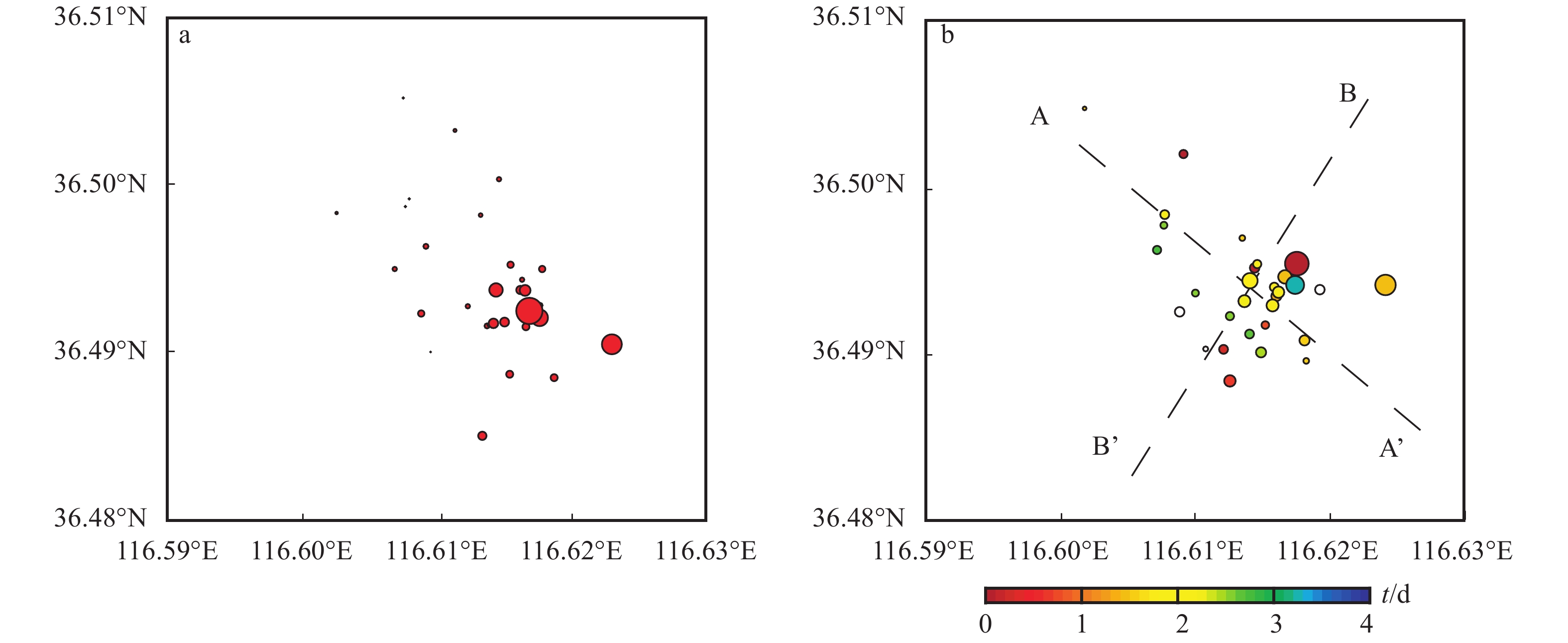

基于上述双差定位方法及参数设置,获得了30次地震活动重定位结果(图2)。重定位前后地震震中分布如图2a、2b所示。为显示序列分布的时空变化特征,利用不同的颜色代表不同时段的地震分布。图2色标显示余震活动集中发生于主震后前3天,之后仅发生3次小震,地震活动明显减少。与重定位前相比,重定位后地震震中位置有所紧缩,线性条带特征更加清晰。重定位后地震序列破裂面长约2.5 km,宽约1 km,大致优势分布的走向为320°。主震两侧的破裂呈明显不对称分布,以西北侧破裂为主。

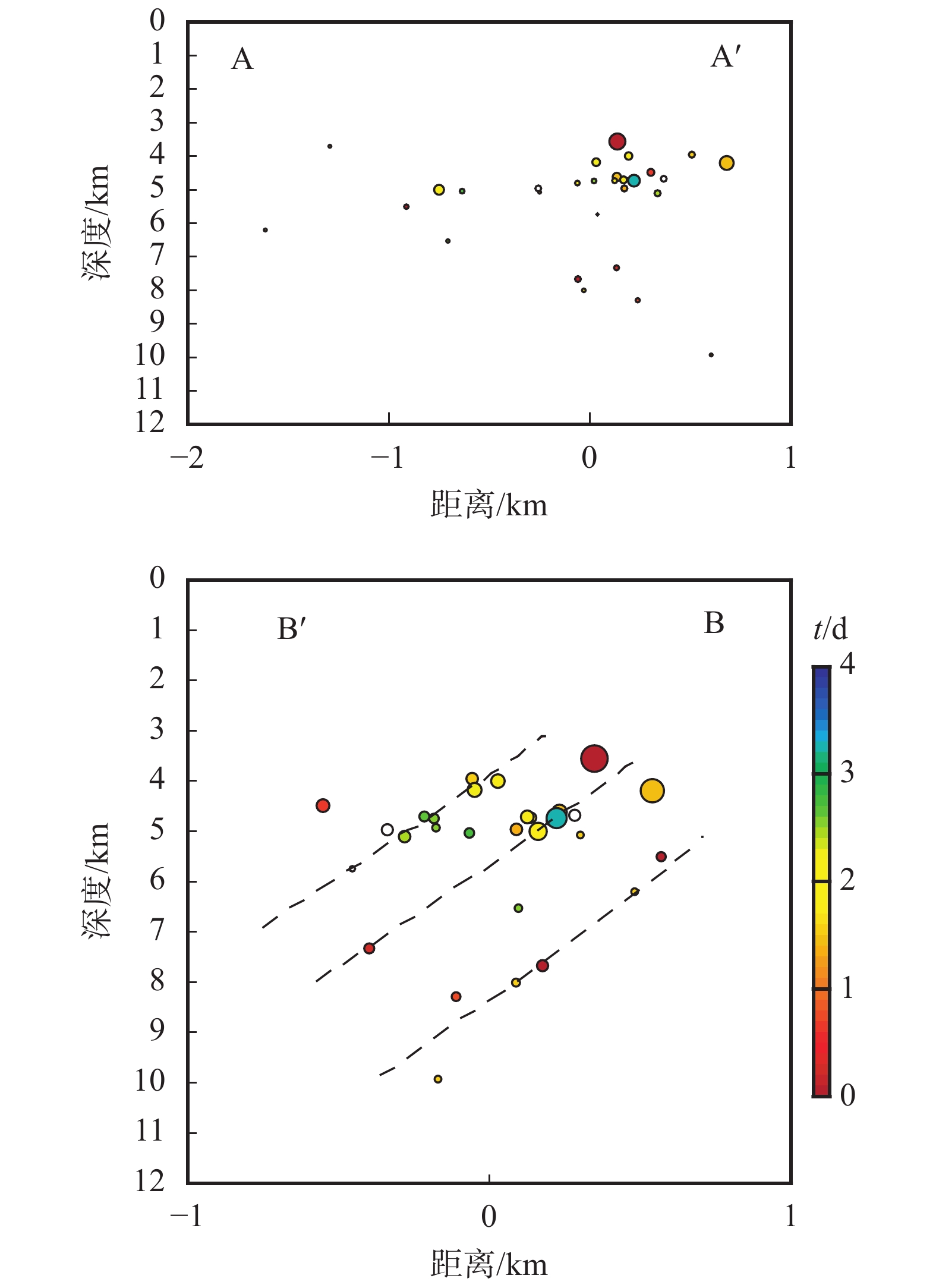

地震重定位剖面能够清晰地反映断层深部结构形态。图3展现了地震序列在走向AAʹ剖面及垂直剖面BBʹ横截面上的分布特征。横截面在平面上的位置投影如图2所示,投影的地震事件取自距离横截面1.5 km范围内。AAʹ剖面表明地震分布具有分段性,主要集中在NW向条带的东南端,距离震中±0.5 km范围内。4.1级主震及2次较大余震的震源深度较浅,其余小震活动位于主震下侧,反映了4.1级地震破裂始于浅部,然后向深部扩展。同时4.1级主震及ML3.7、ML3.1余震明显有震感也验证了这3次地震的震源深度较浅。BBʹ剖面显示断层面具有分层性(图3中虚线部分),断层面倾向SW,发震断层倾角约50°。

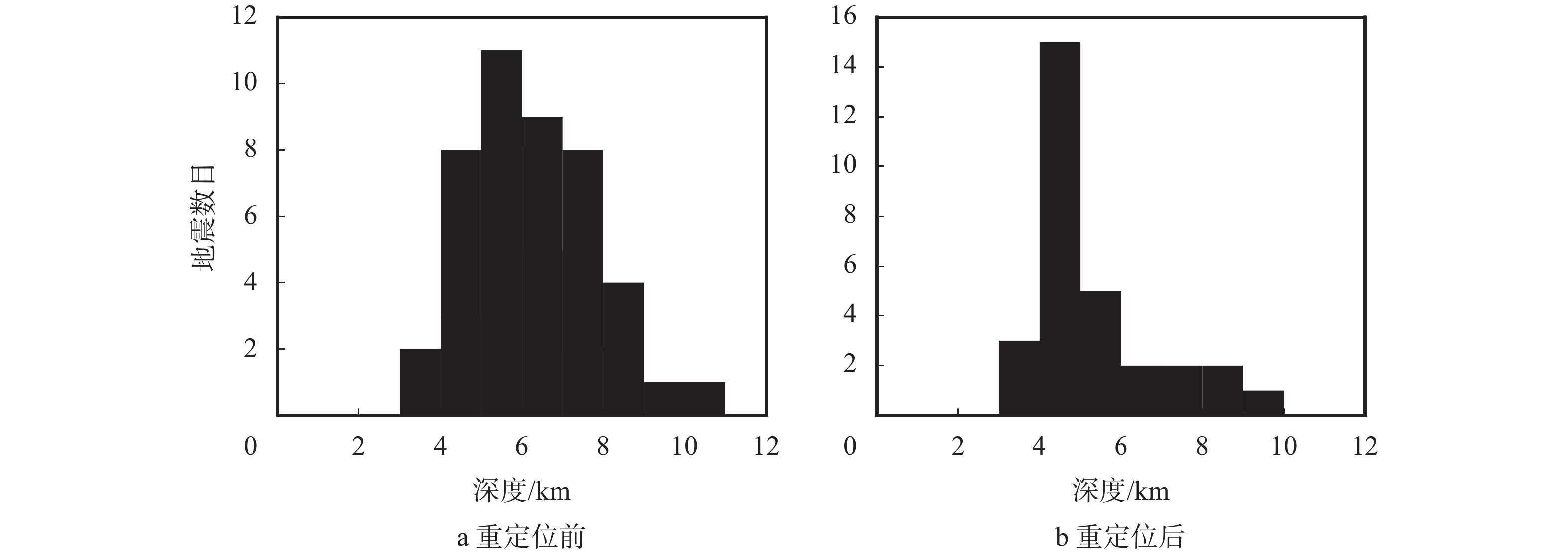

震源深度是探讨地震孕育和发生的深部环境、地壳介质的流变性质以及圈层构造等诸多大陆动力学问题的重要参数[13]。双差重定位能够对地震震源深度进行有效约束。济南4.1级地震序列双差重定位前后的震源深度如图4所示:重定位前震源深度在5~8 km呈现较强的优势分布;重定位后所有地震的深度小于10 km,并集中于3~5 km,形态更接近于正态分布。重定位震源深度表明破裂均发生在上地壳,震源深度较浅,与“地震序列虽然震级较小但多次有感”相吻合。

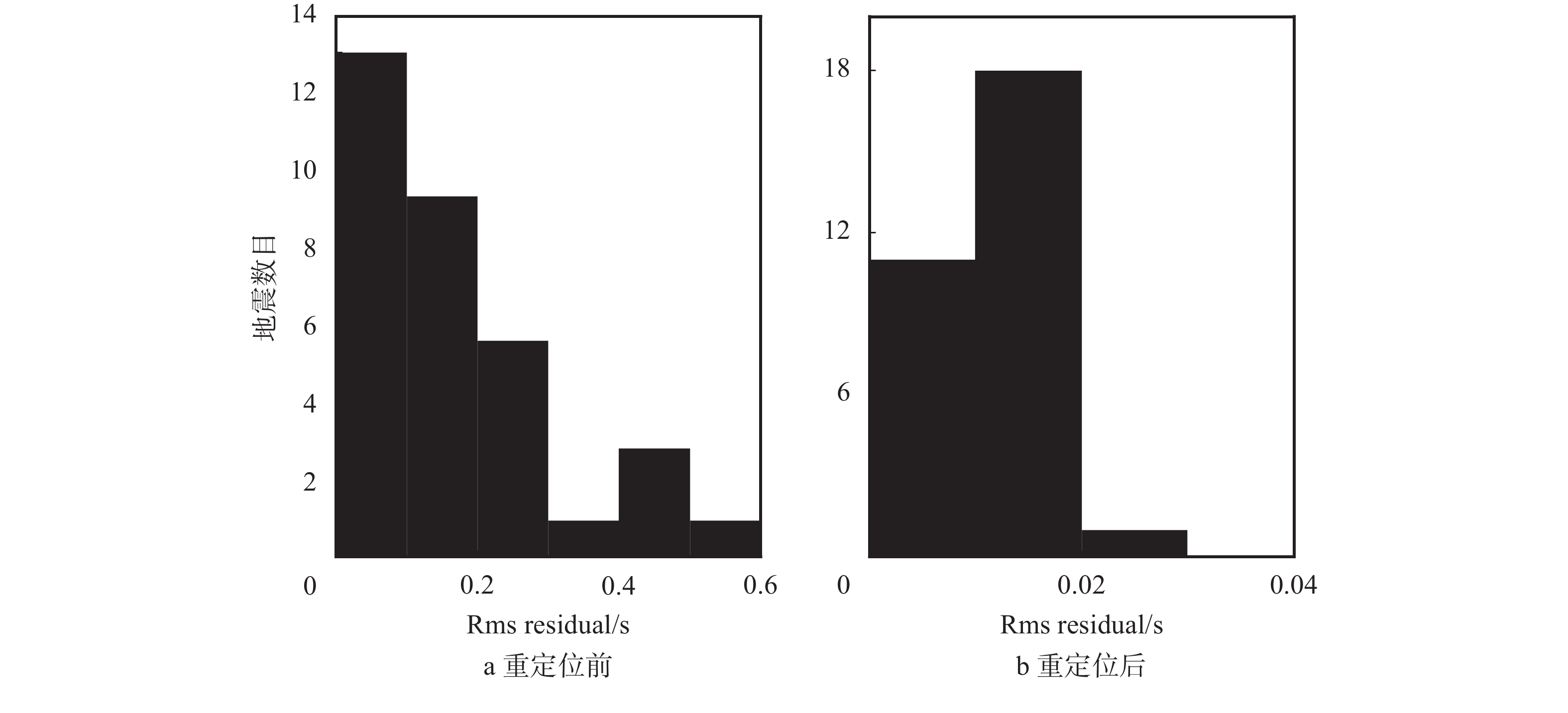

图5为重定位前后残差分布图,残差大小能够反映地震定位的精度。台网定位的均方根残差(Rms)集中分布在0.1~0.2 s,重定位后绝大部分均方根残差小于0.02 s。均方根残差的平均值由台网定位的0.174 s减少到重定位后的0.013 s,残差明显减小。

4 震源机制及发震构造初探

震源机制解直观地反映了地震破裂几何特征和运动学特征,是研究区域构造应力的基础。地震序列震源机制及重新定位后的余震时空分布对于确定发震构造、判定未来地震趋势具有重要意义。

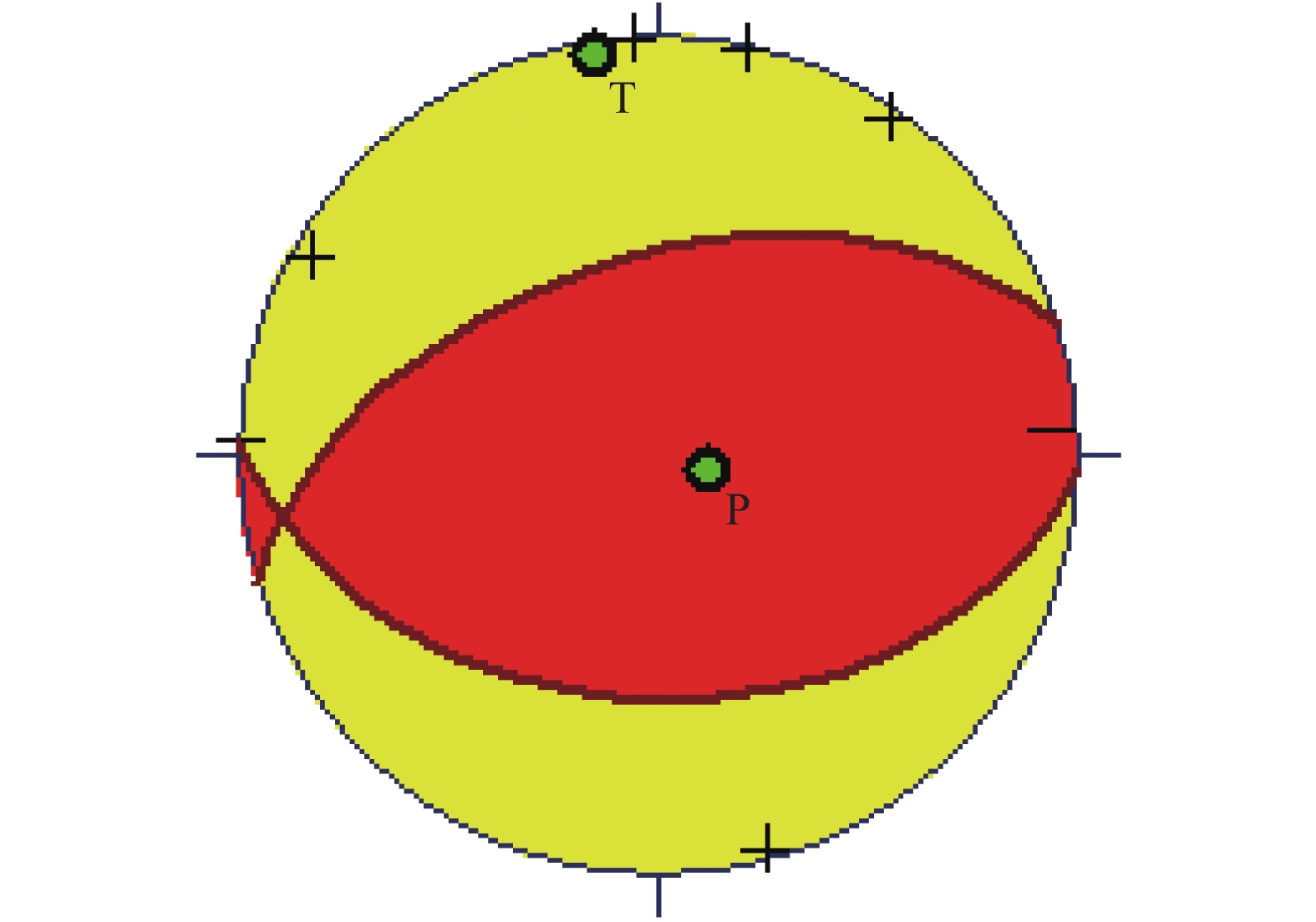

济南4.1级地震周边150 km范围内区域地震台站能够较好地包围震中区,可以利用P波初动法取得比较理想的震源机制反演结果。本文采用P波初动法对5次ML2.0以上地震进行了震源机制解反演,数据采用固定台站、流动台及华北科学台阵观测资料,每个震源机制均采用15个以上的台站初动。表2结果表明,济南4.1级主震震源机制解显示为正断性质兼走滑分量,P波初动符号在震源机制解上的投影图见图6。并与其他研究者采用CAP波形反演的震源机制结果进行了对比,印证了反演结果相对可靠(图1)。4次余震震源机制显示为走滑性质。P轴方位90°或270°左右,T轴方位350°左右,4次余震的主压应力轴方向近于水平,断层错动面倾角较陡,错动方式以走滑型为主。这一结果与华北地区NEE-SWW方向的水平压应力和NNW-SSE方向的水平张应力的区域应力场基本一致。在区域应力场作用之下,NW向断裂发生左旋张扭性活动。

表 2 长清4.1级地震序列ML2.0级以上地震震源机制解地震事件 震级 节面A 节面B P轴 T轴 采用方法 走向 倾角 滑动角 走向 倾角 滑动角 方位 倾角 方位 倾角 202002181707 4.6 223 69 −138 115 51 −27 86 44 345 11 CAP 202002181707 4.6 224 51 −146 111 64 −45 71 49 171 8 P波初动 202002200444 3.7 45 80 179 135 89 10 269 6 0 8 202002200459 3.0 205 87 −171 114 81 −3 70 8 339 4 202002201117 2.5 46 81 179 136 89 9 270 6 1 7 202002212225 3.1 42 86 −1 312 89 −176 267 3 357 2 余震震源分布特征、震源机制解节面B表明发震断裂走向NW,倾角较大,具有左旋平移性质,与区域内长清断裂性质较为一致,推测济南4.1级地震与长清断裂有密切关系,地震活动可能为区域构造应力作用下长清断裂及次级派生断裂活动的结果。

5 结论

本文利用区域台网固定台和流动台观测资料,采用双差定位法对山东长清4.1级地震序列活动进行了重定位研究,获得了30个震源位置参数,并对5次ML2.0以上地震的震源机制解进行了反演分析,初步得到以下结论:

1)重定位后地震序列呈NW向分布,破裂方式呈不对称的双侧破裂,地震破裂始于深部,然后向浅部扩展。震源深度优势范围为3~5 km。发震断层具有倾向SW、倾角较大的深部构造特征。

2)震源机制解显示主震为正断兼走滑性质,余震性质为走滑型,节面优势方位具有NW向、发震断层高倾角的特点;地震活动的P轴方位角近EW向,T轴优势方位近SN向,与区域构造应力场一致。

3)综合重定位后地震分布方向、深部构造形态、震源机制解特征,推测地震活动可能为区域构造应力作用下长清断裂及次级派生断裂活动的结果。

致谢 山东省地震台网预警中心提供了流动台观测数据,山东省地震预报中心崔华伟补充了华北科学台阵数据,山东省地震预报中心戴宗辉提供了CAP反演震源机制的结果,在此表示衷心感谢!

-

表 1 初始P波速度模型表

层序号 间断面深度/km P波速度/(km/s) 1 0.5 6.00 2 5 6.15 3 10 6.28 4 15 6.32 5 20 6.36 6 25 6.39 7 30.5 6.42 8 35 7.20 9 40 8.10 表 2 长清4.1级地震序列ML2.0级以上地震震源机制解

地震事件 震级 节面A 节面B P轴 T轴 采用方法 走向 倾角 滑动角 走向 倾角 滑动角 方位 倾角 方位 倾角 202002181707 4.6 223 69 −138 115 51 −27 86 44 345 11 CAP 202002181707 4.6 224 51 −146 111 64 −45 71 49 171 8 P波初动 202002200444 3.7 45 80 179 135 89 10 269 6 0 8 202002200459 3.0 205 87 −171 114 81 −3 70 8 339 4 202002201117 2.5 46 81 179 136 89 9 270 6 1 7 202002212225 3.1 42 86 −1 312 89 −176 267 3 357 2 -

[1] Waldhauser F, Ellsworth W L. A double-difference earthquake location algorithm: method and application to the Northern Hayward Fault, California[J]. Bull Seism Sco Amer, 2000, 90(6): 1353-1368. doi: 10.1785/0120000006

[2] 朱艾斓, 徐锡伟, 周永胜, 等. 川西地区小震重新定位及其活动构造意义[J]. 地球物理学报, 2005, 48(3): 629-636. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2005.03.021 [3] 李乐, 陈棋福, 陈颙. 首都圈地震活动构造成因的小震精定位分析[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(1): 24-34. doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2007.01.003 [4] 黄耘, 李清河, 张元生, 等. 江苏及邻区地震重新定位和构造特征分析[J]. 地球物理学报, 2008, 51(1): 175-184. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2008.01.022 [5] 李霞, 刘希强, 李亚军, 等. 山东及邻区地震的重定位及其与活动构造的关系[J]. 中国地震, 2012, 28(4): 381-392. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2012.04.005 [6] 王未来, 吴建平, 房立华, 等. 2010年玉树MS7.1地震及其余震的双差定位研究[J]. 中国科学, 2012, 42(1): 1-10. [7] 房立华, 吴建平, 王未来, 等. 2014年新疆于田MS7.3级地震序列重定位[J]. 地球物理学报, 2015, 58(3): 802-808. doi: 10.6038/cjg20150310 [8] 李理, 钟大赉, 杨长春, 等. 伸展作用序列及其深部背景: 以晚中生代以来鲁西隆起和济阳坳陷为例[J]. 地学前缘, 2012, 16(3): 255-273. [9] 嘉世旭, 刘昌铨. 华北裂谷盆地南部菏泽-长治地震测深剖面解释[J]. 华北地震科学, 1991, 23(2): 12-20. [10] 张成科, 赵金仁, 任青芳, 等. 豫北及其外围地区地壳上地幔结构研究[J]. 地震地质, 1994, 16(3): 244-253. [11] 张碧秀, 汤永安, 夏铁军, 等. 聊城-荣成地壳二维速度结构[J]. 中国地震, 1996, 12(2): 141-146. [12] 魏文博, 叶高峰, 金胜, 等. 华北地区地壳P波三维速度结构[J]. 地球科学, 2007, 32(4): 441-452. [13] 张国民, 汪素云, 李丽. 中国大陆地震震源深度及其构造含义[J]. 科学通报, 2002, 47(9): 663-668. doi: 10.3321/j.issn:0023-074X.2002.09.004 -

期刊类型引用(3)

1. 孟秋,王子韬,张怀. 2023年8月6日山东德州平原M 5.5地震同震变形及地震活动性变化数值模拟. 地质学报. 2024(07): 2101-2109 .  百度学术

百度学术

2. 李霞,王鹏,张志慧,董腾超. 山东长清4.1级地震序列的遗漏地震检测与发震断层. 大地测量与地球动力学. 2023(12): 1211-1217 .  百度学术

百度学术

3. 范建柯,丁志峰,郭慧丽,苏道磊,张斌. 山东地区地壳三维纵横波速度和泊松比结构及其对地震活动性的影响. 地震学报. 2022(06): 921-934 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: